知覧・沖縄を長年案内する武田勝彦先生と、慰霊と実地体験を通じて戦争の誤解を解き、人間らしさと自由の意味を学ぶ対談。12/19–21の沖縄鎮魂の旅もご案内。

I. 「犬死」ではない—戦後80年に正す出発点

対談の冒頭で共有したのは、沖縄戦や特攻を「犬死」と片づける言説への違和感です。

武田勝彦先生は、知覧や鹿屋、万世をはじめ南九州一帯の出撃地、そして沖縄の戦跡を十数年にわたり案内し続けてきました。

現地で耳にするのは、飛行先さえ知らないまま「特攻=無駄」と決めつける声や、沖縄の慰霊の日(6月23日)の意味を知らない現状です。

武田先生が伝えたい核心は明快です。

「無駄死ではない」。

80年前の世界で有色人種はしばしば人間扱いされず、力で押しつぶされる現実がありました。

日本は第一次世界大戦後に人種平等を国際機関で提案するも退けられ、以後も執拗な挑発と圧力に晒されます。

その中で「人間として生きる」選択を貫いた記憶が、沖縄戦や特攻の背後にありました。

ここで問われるのは、戦術上の勝敗や結果論ではありません。

人間としての矜持、天に恥じない生き方を選ぶかどうか。

英霊への評価は、その一点にこそかかっています。

II. 人間の証明—見えない力、恥、そして誠

武田先生は「人間と動物の違い」を二点に絞って語ります。

第一に、人は“神”(宗教名や呼称は異なっても)を創造し敬い、見えない力のもとに自らを律することができること。

第二に、意思と理性にもとづき、他者のために命を賭すことができること。

衝動ではなく、熟慮のうえで引き受ける献身こそ人間らしさの証だと。

この視点は道徳や法の根にも通じます。

正義は「見えない基準」に照らされてこそ正義となり、そこで働く感覚が「恥」と「誠」です。

特攻に志願する時点で帰還の道は薄い。

それでもなお飛び立った動機の奥底には、「人は人である」という当たり前を未来へ手渡す責任がありました。

沖縄の実地では、その意味が体に落ちます。

湧水へ向かう道を、照明弾と艦砲射撃の合間に命がけで往復した人々。

海からは特攻隊が来襲し、敵砲は空に向く――その一瞬に水を汲み、洞窟に戻って皆に配る。

生き延びられても数日の命。

それでも「神様が来た」と手を合わせ、半面では「もう来ないで」と祈る。

ここに、人間の証明が凝縮しています。

昭和天皇は沖縄行幸を最後まで望み、歌を詠まれました。

上皇陛下・陛下が頭を垂れられた場所々を歩くとき、平和は抽象名詞ではなく「恥を知り、誠を尽くした先人の祈りが支えた現在」だと実感します。

III. 体験が学びを変える—鎮魂の旅で「当たり前」を取り戻す

武田先生の案内は、観光的な“消費”から距離を置きます。

資料館のパネルを見るだけでは届かない現実があるからです。

夜明け前に海を望み、洞窟(壕)にヘッドライトで入り、灯りを消して闇と湿りを吸い込む。

匂い、狭さ、音——身体感覚を通して80年前が現在に重なります。

行程では、波の上宮への参拝、旧海軍司令部壕、沖縄平和祈念公園、轟の壕、そして白梅の塔や前田高地など、慰霊と学びの要所を丁寧に辿ります。

観光定番の順路に寄らない理由も、その場で率直に語られます。

目的は「悲惨さの再現」ではなく、感謝と継承です。

戦後80年を迎えるいま、世界の空港で多様な人々が背広を着て行き交い、各人が自分の生を選べる「当たり前」が実現しています。

これが当たり前になった道程に、日本の「人間の証明」があったことを忘れない。

英霊への感謝は過去を封じる儀式ではなく、現在の自由を真っ直ぐに生きる決意にほかなりません。

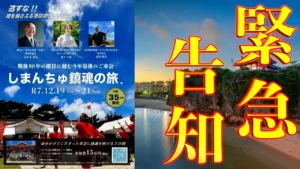

12月19日から21日、沖縄で鎮魂の旅を行います。

武田勝彦先生の現地解説とともに、壕での体験、湧水の地、そして各御霊所を巡り、学びと祈りを一つにします。

先人の「誠」に触れ、日常の「当たり前」をもう一度、深く胸に据えて歩み出していきたいと思います。

英霊に、ありがとうございます。

学びを楽しく、そして真剣に。

倭塾として、皆様とご一緒できることを心から願っています。

■沖縄鎮魂の旅

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLjLPI5ljRNhvumJfesYwDoYlrKc8Pc1JfmLjDRNtHztIj_Q/viewform