やましさは隠蔽と過激化を招く――その心理が国政や歴史叙述に及ぶ過程を整理。秀次の冤罪と39名処刑、流布された「殺生関白」像、村雲御所の由来を踏まえ、現在への教訓を示します。

I やましい心は「隠蔽」と「過激化」を呼ぶ──心理から国家の語りまで

古来、人はやましい心を抱くと、それを覆い隠そうとする本能が働きます。

子どもでさえ嘘や沈黙に走ることがあるのですから、権力や資金、情報を握る立場でこの心理が作動すると、事態はより深刻になります。

事実の選別、物語の改竄、反対意見への過剰反応――こうした挙動は個人の防衛本能の延長に過ぎませんが、国家や政治の舞台に乗ると歴史そのものを歪めるほどの圧力になります。

配信ではまず、現代のいくつかの事例を触れました。

ある発言に対して研究者や議会が過敏に反応し、決議や糾弾の形で“反応そのもの”が主役となっていく現象です。

ここで焦点を当てたいのは、主張の是非そのものよりも、「過剰反応」という行動様式の背後にある「やましさ」です。

ヨーロッパの国際関係論では「国家の恥(state shame)」をめぐる語りが指摘されます。

国家は自画像の保全のために、状況を外因へ帰責する語りや、自己愛的正当化、攻撃的反転、あるいは服従の強制といったレトリックを組み合わせ、恥の感覚から逃れようとします。

結果として、“史実の再検討”という健全な営みさえ、政治的陣形の争点に落とし込まれ、反対者の排斥やラベリングに傾きやすくなります。

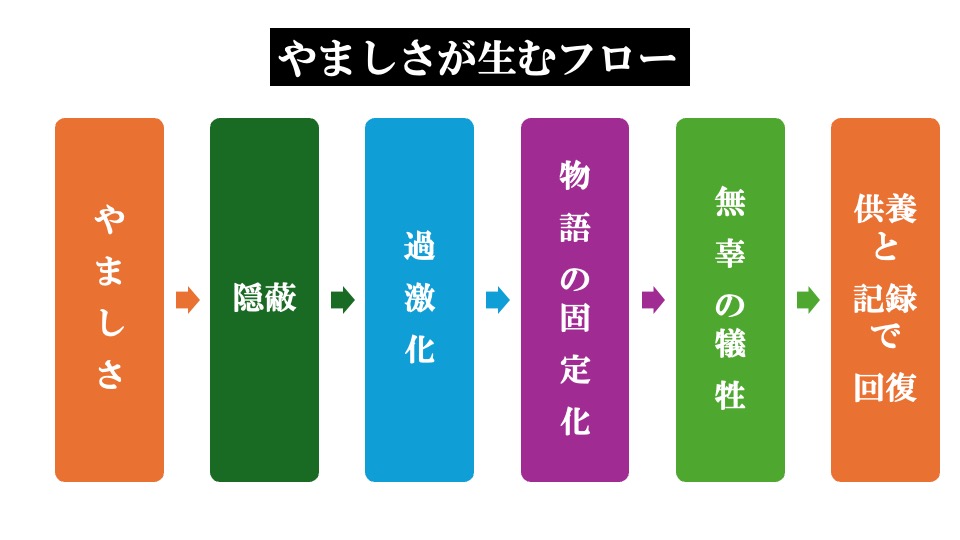

この「やましい心→隠蔽・過激化→物語の固定化」という鎖は、近現代に限った話ではありません。

むしろ歴史の大事件には、同じ構図が繰り返し現れます。

そこで取り上げたのが、文禄四年(1595)に起きた豊臣秀次事件です。

ここには、個人のやましさ、家の利害、体制維持の心理が絡み合い、悲劇が増幅されていくメカニズムが端的に示されています。

II 関白・豊臣秀次という人物──才能、配慮、そして濡れ衣

秀次は秀吉の甥にあたり、秀吉に実子がなかった時期に養嗣子として立てられ、やがて関白職を譲られました。

若くして戦功を挙げ、十万規模の兵站を遺漏なく整える実務力を示し、民政でも近江八幡の水論裁断など逸話を残します。

秀吉政権を支えた「表の秀吉・裏の秀長」という二人三脚が、秀長の死で崩れたのが1591年。

同年、嫡子・鶴松の夭折で秀吉は深い喪に沈みます。

その後、秀次は聚楽第で政務をとりしきり、伏見城築城や大政所の葬儀取り仕切りなど、政権の実務を担いました。

転機は、淀殿に秀頼が誕生したこと。秀頼が無事成人すれば、血統の正嫡が台頭します。

秀次はこの状況に配慮し、「喘息」を装って湯治に出るなど、自ら退く“出口”を先に用意する演技を始めます。

戦役と震災復旧で多忙を極める中でも職務は滞らせず、同時に主の心中を慮る――ここに秀次のバランス感覚が見えます。

しかし文禄五年(1596)、秀次に謀反の嫌疑が突如として掛けられます。

「鷹狩の名で山中に入り談合した」といった、証左に乏しい言い立てでした。

秀次は神前に誓紙を認めて潔白を示し、伏見城の召喚にも応じます。

ところが、城門を入れてもらえず、やがて「高野山に登るべし」との伝達。

これは実質的な関白辞任と出家の命令です。

政治の頂点にある者としては受け難い命ですが、秀次は「混乱を避ける」ために受け入れます。

体制の安定を優先する判断でした。

ここから歯車は狂いを増します。

出家した秀次の周辺に連座が及び、家老・側近の切腹や妻妾子女の拘束が相次ぎます。

高野山の僧衆は「出家者への賜死は理非を欠く」として抗命しますが、検使は寺領そのものの破却を恫喝。

秀次は「高野山に迷惑は掛けられぬ」と自ら死を選ぶのです。

秀次にとって最大の痛みは、自身の無念というより、妻子・家臣が無辜のまま死地に追い込まれていく現実でした。

III 三条河原の惨劇と“語り”の力──村雲御所、名誉回復、そして現代への問い

悲劇はここで終わりません。

秀次の首は三条河原へ。正室・側室・幼子を含む39名が、その前で次々と斬首されました。

乳飲み子から母へと刃が向かう凶行に群衆は激昂し、役人へ罵声と投石が飛んだと伝わります。

さらに近江八幡・八幡山城は徹底破壊。

これは、個人の抹殺を超え、記憶ごと消し去る企図でもありました。

しかし、抵抗する“物語”も生まれます。

秀次の母・智(のち日秀)は出家して瑞龍寺(のちの村雲御所)を創建し、亡き者たちの御霊を弔いました。

後陽成天皇の千石寄進を受け、門跡寺院としての格式を帯び、政治権力による介入から守られる場になっていきます。

昭和36年の火災を経て、寺は八幡山城跡へ移転。

石垣まで壊された城跡に、慰霊と記憶の場が帰ってきたことは、歴史が一方的な消去に抗う象徴といえるでしょう。

一方で後世には、秀次を「殺生関白」と呼ぶ流言が広がりました。

比叡山での狩猟や盲人への残虐など、一次資料の整合が取れない逸話が混入し、日付・行動記録とも矛盾する内容が流布します。

誰かに“やましさ”があるほど、他者に悪名を投影する物語は強く、簡単に拡散します。

ここにも、やましい心→過激化→物語の固定化、という連鎖が確認できます。

配信で伝えたかったのは、この事件を道徳史の鏡として現在に映すことでした。

_• やましさは、まず隠蔽を呼び、やがて過激さで上塗りされる。

_• 過激さは、証拠よりも“語り”を動員し、反対者を黙らせる方向へ走る。

_• それが社会の常態になると、無辜が犠牲になり、記憶の抹消が制度化される。

この流れを断つ鍵は三つあります。

① 事実の層を丁寧に分けること(一次史料・時系列・利害関係の確認)。

② 過剰反応を刺激として利用しないこと(相手のやましさを決めつけず、手続きを整える)。

③ 祀りと記録で追悼を公共化すること(村雲御所の例にみる、弔い=記憶の公共財化)。

歴史は「勝った側が書く」と言われますが、弔いと記録は多くの場合、静かに真実を連れ戻します。

関白秀次の事績、周到な配慮、そして三条河原の涙は、やましさがどれほどの不条理を招くかを教えるだけでなく、“語りを正す責任”を現在に生きる者へ手渡しています。

過去の誤りを一刀両断に糾弾して終えるのではなく、過激化を未然に防ぐ制度と作法を積み重ねること。ここに、歴史を学ぶ実利があると考えます。

――正々堂々、やましい心を持たずに進みたい。

もし心が揺れる場面に出会っても、隠さず、誇張せず、手続で整える。

その作法こそが、不条理の連鎖を断つ最初の一歩です。

【所感】

やましさがあると、人はその心を隠そうとして言葉や行動が過激になります。やがて過激な行動はエスカレートし、不条理な事態を引き起こしてしまう。これは、古代から現代に至るまで変わらぬ人間の本性であり、同時に現代社会が抱える病理をひとことで言い表していると感じます。だからこそ、私たちは歴史の出来事を通じてこの真理を学び、同じ過ちを繰り返さぬように努めることが大切なのだと思います。

人は、心のやましさから、ついつい過ちを犯してしまい、自分や周囲を傷つける、哀れな生き物といえます。歴史はその繰り返しを、山ほども見せてくれます。

けれど同時に、そうした過去に学び」に変えてきたのも人間社会です。過ちや不条理を目の当たりにして涙し、祈り、必死になって現状の回復にいそしんできた。

そうした不器用さは、実は太古の昔から変わっていなくて、このことはたぶん1万年後の人類もおなじなのだろうなって思います。

でも、こういう不器用さがあるからこそ、この世は、魂の薫陶の場になれるのだろうって思います。

だからこそ、歴史にも個人にも、哀しい思い出はいっぱいあるけれど、それでも笑顔でまっすぐに生きていく。

そういうことができる自分になりたいし、そういう社会を実現したいと思う心こそが、宇宙から観た地球の光なのだろうって思います。