のっけからたいへん重たい手紙ですが、これは満州で集団自決した看護婦の乙女たちの遺書の一部です。

しかもこの遺書は、昭和21(1946)年6月20日、つまり戦争が終わってほぼ1年が過ぎようとするときに書かれたものです。

つまり、戦後の日本の遺書でもあります。

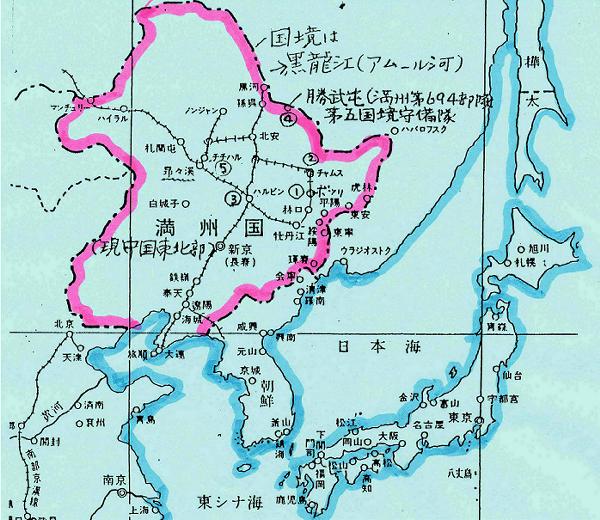

満洲という国について、そして戦後の満洲で起きたことについて、私たちはしっかりと学ぶ必要があります。

ちなみに、その満洲において、復員しようとする日本人居留民たちが、満・中・韓・露の人々によって、まことにひどい目に遭わされたことは、皆様よくご存知のことと思います。

そこにはもちろん民族性もありますが、ただ、満洲がかつては大豆の一大生産地として、とても豊かな国であったこと、その豊かさを求めて、満・中・韓の人々が、当時の満洲国に大勢集まっていたこと。

その人たちを使って、日本人が農場経営者として大豆の生産を行っていたこと。

このことも、私たちは、ちゃんと知る必要があります。

当時の日本人は、いわゆる支配層であったわけです。

ところが戦争が始まる前、昭和15年に日米通商航海条約が失効となり、この影響で満洲は、大豆の栽培に欠かせない農薬のリンの米国からの輸入が完全に絶たれました。

このため、戦争が終わった昭和20年には、満洲における大豆栽培、および大豆を中心とした満洲経済は、完全に崩壊したのです。

このような環境下で、日本人の復員が行われました。

現地の人たちの目から言うなら、金持ちで支配層の日本人たちが、着の身着のままで満洲から逃げ出したのです。

満洲に残る満・中・韓の人々は、すでに給金ももらえなくなり、ただでさえ貧しい状態になっていたことに加えて、仕事も食い物もない、という情況になっていました。

そして、復員しようとする日本人たちを襲いました。

かつて日本人が支配層になっていたとはいっても、日本人はだからといって威張ったり、自分たちばかりが贅沢をしたりといった暮らしはしません。

満・中・韓の人々も同じ人間として、日本人は、厳しさもあるけれど、本質的に優しく接してきたというのが事実です。

ただ、収入も食料もないという情況にあっても、平静な対応がとれる日本人と、満・中・韓の人々の性格は違います。

だから、襲われたし、殺されたし、強姦もされたのです。

一方、その満洲にやってきた露人は、ソ連共産党という、いわば暴力団によって恐怖支配された人々でした。

そんな彼らにとって、満洲に残留した日本人、とりわけ女性は、垂涎の相手となっていたのです。

この物語はノンフィクションです。

主人公の掘喜身子さんは、幼い頃から人の看病をすることが好きで、昭和11年(1936)に満州赤十字看護婦養成所に入所し、甲種看護婦三年の過程を修めて、郷里の樺太・知取(シリトリ)に帰って、樺太庁立病院の看護婦になっていた女性です。

昭和14(1939)年の春、彼女は医者である堀正次さんと結婚したのですが、結婚1年目の春、堀喜身子さんに、召集令状がきます。

看護婦として従軍せよ、という令状です。

令状を受けた一週間後には、彼女は単身で任地の香港第一救護所に向かいました。

まもなく任地が上海に移り、ついで満州国牡丹江から、さらに出征して6か月目には、ソ連との国境に近い虎林(コリン)の野戦病院に48名の同僚とともに異動となりました。

虎林の野戦病院には、医師である夫の正次も令状を受けてやってきていました。

ふたりはそこで医師と看護婦の夫婦として、毎日前線から送られてくる傷病兵の治療をして過ごしながら、同時に長男静夫(しずお)、長女槇子(まきこ)の二人の子にも恵まれています。

昭和20(1945)年8月8日、ソ連が日ソ不可侵条約を破って、突然満州に攻め込んできました。

戦況は激しいものでした。

爆撃の危険から、虎林の野戦病院では、患者全員を長春に移すことにしました。

ところが患者のうち70余名は、伝染病の重患なので一緒に連れて行くことができません。

野戦病院では、軍医中尉であった夫の堀正次と、他に2名の軍医、それと5名の兵隊さんを残して、ある程度元気な者のみ、長春に向かわせることにしました。

喜身子さんは、夫からもらった将校用の水筒を肩に、長春に向かいました。

これが今生の別れとなりました。

虎林を出発した病院の医師、看護婦、患者たちの一行は、牡丹江を過ぎ、ハルピンを通過して、一週間目の8月15日に、ようやく長春にはいり、そこで終戦の玉音放送を聞きました。

しかし、日をおかず長春は、ソ連軍に占領されました。

当時、ソ連軍に占領された町がどのようだったかは、

≪奉天駅前事件≫

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1100.html

をご参照ください。

長春がソ連軍に占領された後、掘喜身子さんは、将校夫人や子供たちと一緒に、女ばかり76名で合宿所に入りました。

そこで身上調査を受けました。

調査の結果、掘喜身子さん以下虎林の野戦病院から来た看護婦34名は、長春第八病院に勤務せよとの命令を受けました。

月給はひとり200円です。

彼女たち34名の看護婦は、その給料をみんなでまるごと出し合い、一緒に収容されている将校家族を養う費用にしました。

けれど、物価はあがる一方でした。

生活は日に日に苦しくなっていき、堀喜美子さんも次第に体がガリガリに痩せ細って行ったそうです。

昭和21年(1946)年春のこと、第八病院の婦長をしていた堀喜身子さんのもとに、ソ連陸軍病院第二赤軍救護所から、一通の命令書が来ました。

内容は、

看護婦の応援を要請。

期間は一か月

月給300円

というものでした。

生活が苦しい中、月給300円は魅力です。

それに、いくらソ連軍とはいえ、世界各国で公認されている赤十字の看護婦に、間違った扱いなどすることはないだろうと思われました。

しかもその命令は、「ソ連陸軍が発令した公文書」としての「命令書」です。

婦長をしていた堀喜美子さんは、一抹の不安はあったけれど、引率者である平尾勉軍医と相談して、看護婦の中でも、もっともしっかり者だった大島花枝、やはりしっかり者の細川たか子、大塚てる、の3名の看護婦を選びました。

出発の日、堀喜美子さんは、三人に、

「決して無理はしないように」と言い聞かせました。

このとき、大島花江看護婦は、元気いっぱいの笑顔で、

「心配はいりません。

敗戦国であろうと、

世界の赤十字を背負う看護婦として、

堂々と働いてきます!」

と、笑顔で答えています。

「大島さん、細井さんと大塚さんのこともお願いね」

と気遣う婦長に、細井、大塚両名も、

「あら、大塚さんばっかり。

私たちはいつまでたっても一人前じゃないようだわ」

「ほんとうに、失礼しちゃうわね」

と明るく冗談を言い合い、みんなで明るく笑いあっていました。

堀喜美子さんは、出発する3名に、きちんと制服(看護婦の白衣の他に軍看護婦としての制服があった)を着せました。

そして制服の右腕に、しっかりと「赤十字の腕章」を付けさせました。

誰がどこからどうみても、赤十字の看護婦であることがひとめでわかるようにしたのです。

こうして三名の看護婦は、元気に一か月の別れを告げて出かけて行きました。

ソ連陸軍病院第二赤軍救護所に到着した三人は、それぞれ離れた場所に別々に部屋を与えられました。

部屋は個室で、ベットまで付いていたそうです。

大部屋暮らしだった大島看護婦たちにとって、個室はまさに夢のような環境でした。

やがて一か月が経過しようとしたとき、同じ病院から、また3名の追加の命令書がきました。

堀喜美子婦長は、荒川静子、三戸はるみ、沢田八重の3名を、第二回の後続として、ソ連陸軍病院第二赤軍救護所に送りだしました。

もうまもなく、最初の三名が交代して帰ってくる。

誰もがそう思いました。

ところが、最初の3人が帰ってきません。

やがてさらに一か月が経過しました。

すると、また3名の追加の命令が、ソ連陸軍病院第二赤軍救護所からもたらされたのです。

堀婦長は、心配になりました。

引率者の平尾軍医に、命令を断るよう談判しました。

一か月という約束で看護婦を送っているのです。

最初の3名が行ってから、もう3か月も経過しています。

2回目の看護婦が行ってからも、2か月です。

その間、誰も帰してもらっていません。

向こうが約束を反故にしているのです。

普通なら、そんな約束も守れないようなところに、大切な部下を送ることなんてできません。

しかも6名とも、行ったきり音信不通です。

おかしいのではないですか?

けれど相手はソ連軍です。

命令に背けば、医師や看護婦だけでなく、患者たちまで全員が殺されてしまう危険があります。

病院としては、命令に背くことはできない。

みんなで相談しあい、やむなく井出きみ子、澤本かなえ、後藤よし子の3名を送り出しました。

仏の顔も三度までといいます。

「4度目の命令がきたら、

こんどこそ絶対に拒否してやろう」

先に行った者たちが心配でたまらない堀婦長がそう思っている矢先、一か月後、誰ひとり帰らないまま、4度目の命令が来ました。

今度もまた、3名の看護婦を出せ、というものです。

なんという厚顔無恥!

残る看護婦は、婦長の堀喜美子の他、22名です。

その中から、4度目の3名を選出しなければならない。

堀婦長の心の中には、暗澹とした不安がひろがりました。

その日の夜、堀婦長は、次に向かう3名を呼びました。

明後日出発すること、先に行った看護婦たちに手紙で状況を報告するように話してもらいたい旨を、3名に伝えました。

その日の夜のことです。

すっかり夜も更けたころ、病院のドアをたたく音がしました。

こんな時間に何事だろう・・・・

堀婦長が玄関の戸を開けました。

小さく明けた戸口から、髪を振り乱し、全身血まみれになった人影が、「婦長・・・」とつぶやき、ドサリと倒れこんできました。

見れば、その人影は、なんと最初に出発した大島花枝看護婦です。

たいへんな重体で、もはや意識さえ朦朧(もうろう)としていました。

大島看護婦は、全身11か所に盲貫銃創と貫通銃創を追っていました。

裸足の足は血だらけでした。

全身に鉄条網を越えたときにできたと思われる、無数の引き裂き傷がありました。

脈拍にも結滞がありました。

着ている服もボロボロになっていました。

「なにがあったのか」

堀婦長は、とっさに

「そうだ。

こうまでしてここに来なければならなかったのには、

理由があるに違いない。

その理由を聞かなければ」と思い立ちました。

そして、

「花江さん!、大島さん! 目を開けて!」

と、大声で大島看護婦を揺り動かしました。

重体の患者です。

ふつうなら揺り動かすなんてことはしません。

他の看護婦が

「婦長!

そんなことをしたら花江さんが!」

と悲鳴をあげました。

けれど堀婦長は毅然として言いました。

「あなたたちは黙って!

花江さんは助からない。

花江さんの死を

無駄にしてはいけない!」

大島看護婦が目を覚ましました。

そして語りました。

「婦長。

私たちはソ連軍の病院に看護婦として

頼まれて行った筈ですのに、

あちらでは看護婦の仕事をさせられているのではありません。

行ったその日から、

ソ連軍将校の慰みものにされてしまいました。

半日たらずで私たちは半狂乱になってしまいました。

約束が違う!と泣いても叫んでも、

ぶっても蹴っても、

野獣のような相手に通じません。

泣き疲れて寝入り、

新しい相手にまた犯されて暴れ、

その繰り返しが来る日も来る日も続いたのです。

食事をした覚えもなく、

何日目だったか空腹に目を覚まし、

枕元に置かれていたパンにかじりつき、

そこではじめて事の重大さに気が付き・・・

それからひとりで泣きました。

涙があとからあとから続き、

自分の犯された体を見ては、

また悔しくて泣きました。

たったひとりの部屋で母の名を呼び、

どうせ届かないと知りながら、

助けを求めて叫び続けました。

そしてどんなにしても、

どうにもならないことがわかってきたのです。

やがておぼろげながら、

一緒に来た二人も同じようにされていることもわかりました。

ほとんど毎晩のように

三人か四人の赤毛の大男にもてあそばれながら、

身の不運に泣きました。

逃げようとは何度も思い、

しかもその都度手ひどい仕打ちにあい、

どうにもならないことがわかりました。

記憶が次第に薄れ、

時の経過も定かではなくなった頃、

赤毛の鬼たちの言動で、

第八病院の看護婦の同僚たちが

次々と送られてきていることを知って、

無性に腹が立ち、

同時に我にかえりました。

これは大変なことになる。

なんとかしなければ、

みんなが赤鬼の生贄になる。

そんなことを許してはならない。

そうだ、たとえ殺されても、

絶対に逃げ帰って

婦長さんにひとこと知らせてあげなければ・・・

赤鬼に汚された体にも、

命にもいまさら何の未練もありませんでした。

私は、二重三重の歩哨の目を逃れ、

最後お鉄条網の下を、

鉄の針で服が破れ、

肉が引き裂かれる痛みを感じながら潜り抜けて、

逃げました。

後ろでソ連兵の叫び声と銃の音を聞きながら、

無我夢中で逃げてきました。

婦長さん。

もう、ひとを送ってはなりません・・・・」

そこまで話して大島花江看護婦は、こときれました。

なんという強靭な意志の持ち主なのでしょう。

蜂の巣のようにされながら、この事実を伝えようとする一心だけで、まさに使命感だけで、彼女はここまで逃げてきたのです。

病室内に、

「はなえさん・・・」

「大島さん・・・」

という看護婦たちの涙の声がこだましました。

こうして昭和21(1946)年6月19日午後10時15分、大島花江看護婦は、堀婦長の腕の中で息をひきとりました。

大島看護婦の行動は、どんなに勇敢な軍人にも負けない、鬼神も避ける命をかけた行動です。

大島看護婦の頬は、婦長や同僚の仲間たちの涙で濡れました。

あまりにも突然の彼女の死を、みんなが悼みました。

翌日の日曜日の午後、遺体は、満州のしきたりにならって、土葬で手厚く葬りました。

そして彼女の髪の毛と爪を、お骨代わりに箱に納め、彼女にとってはなつかしい三階の看護婦室に安置してあげました。

花を添え、水をあげ、その日の夜、一同で午前0時ごろまで思い出話に花をさかせました。

すべて、懐かしくて楽しかった内地の話ばかりだったそうです。

翌朝のことです。

堀婦長が、出勤時刻の9時少し前に病院の看護婦室に行くと、そこに病院の事務局長の張(チャン)さんがいました。

張さんは、日本の陸軍士官学校を卒業した人です。

張さんは、ひどく怒っていました。

看護婦たちが、だれも出勤していないからです。

こんなことは前代未聞です。

「変ですね~」

と最初、気楽に答えた堀婦長は、その瞬間、はっと気が付きました。

無我夢中で3階の看護婦たちの宿所に走りました。

いつもなら、若い女性たちばかりでさわがしい宿所です。

それが、今朝は、シーンと静まり返っています。

もの音一つしない。

堀婦長の胸に、ズシリと重たいものがのしかかりました。

宿所の戸を開けました。

お線香の匂いがただよっていました。

内側の障子は閉まっています。

なにが起こっているの?

おそるおそる障子を開けました。

部屋の中央に、小さなテーブルがありました。

その小さなテーブルの上には、大島看護婦の遺品と花とお線香、そして白い封筒が置かれていました。

そして、その周囲に・・・

きれいに並んだ、22名の看護婦たちの遺体が横たわっていました。

机の上の白い封筒は、彼女たちの遺書でした。

【遺書】

二十二名の私たちが、自分の手で生命を断ちますこと、軍医部長はじめ婦長にもさぞかしご迷惑のことと、深くお詫びを申し上げます。

私たちは、敗れたとはいえ、かつての敵国人に犯されるよりは死を選びます。

たとえ生命はなくなりましても、私どもの魂は永久に満州の地に止まり、日本が再びこの地に帰ってくる時、ご案内をいたします。

その意味からも、私どものなきがらは、土葬にして、この満州の土にしてください。

遺書の終わりには、22名の名前が、それぞれの手で記されていました。

遺体は、制服制帽の正装姿です。

顔には薄化粧がほどこされていました。

両ひざはしっかりと結ばれ、一糸乱れぬ姿だったそうです。

その中で、たったひとり、井上つるみの姿だけは乱れていました。

26歳で最年長だった彼女は、おそらく全員の遺志をまとめ、衣服姿勢を確かめ、全員の死を見届けた上で、最後に青酸カリを飲んだと推定できました。

畳を爪でひっかいた跡にも、顔の表情にも、それは明らかでした。

現場に、通訳を連れたソ連軍の二人の将校と二人の医師がやってきて、現場検証が行われました。

堀婦長は逮捕されてもいい覚悟で、国際的にも認められている赤十字の看護婦に行った非人道的行為を非難しました。

事のてんまつを訴えました。

最後は、泣き崩れ、言葉にさえなりませんでした。

ソ連の将校たちは無言のままでしたが、事態の重大さは、わかったようでした。

この22名の集団自決による抗議に、ソ連軍当局も衝撃を受けたらしく、翌日、

■ソ連の命令として伝えられることで納得のいかないことがあれば、24時間以内にゲーペーウー(ソ連の秘密警察)に必ず問い合わせすること。

■日本の女性とソ連兵が、ジープあるいはその他の車に同乗してはならない。

というお触れが、日本人の宿舎にもまわってきました。

22名は、死ぬ前に全員、身辺をきれいに整理整頓していました。

ちなみに、彼女たちが「土葬にしてほしい」と遺言したのは、婦長や引率の平尾軍医などにお金がないことを気遣ってのことです。

「それではあまりに22名の看護婦たちがかわいそうだ。

火葬にしたうえで分骨し、

故郷の両親に届けてあげれるようにしようじゃないですか」

と、張氏が、当時ひとり千円もする火葬代を出してくれました。

日本が負けて立場は変わっても、陸士出身の張さんの温情は変わらなかったのです。

張さんは

「せめてこれまで朝夕親しく一緒に働いた人たちへの、

これがささやかな供養ですから」

と述べてくれました。

こうして22名の骨壺がならび、初七日、四十九日の法要もお経を唱えて手厚く執り行われました。

******

以上は、終戦後の満州で起きた真実です。

私達は、二度と女性たちが蹂躙されるような事態を招いてはいけないと思います。

このことは、新日本の国家的決意であるべきことです。

しかし現代の日本は、75年前の彼女たちのこの思いに、

自信を持って応えているでしょうか。

自信とは自身のことです。

現代日本は、そういう自身を持つ国でしょうか。

未来の日本は、自身のある国でしょうか。

※この記事は2015年5月のねずブロ記事のリニューアルです。