1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、第二次世界大戦の終戦を迎えました。しかし、終戦からわずか3日後の8月18日、ソ連軍は千島列島最北端の占守島に奇襲を仕掛けます。突然の侵攻に対し、日本軍は熾烈な防衛戦を展開。わずか4日間の戦闘でしたが、その結果は日本の未来を大きく左右するものでした。

海外の反応についてWebで検索してみると、“ソ連(ロシア)は、千島列島と北方領土への侵攻を「勝利」と捉え、その記念となる博物館を建設しようとしています”という記事も出てきます。他にも、“一般的に、占守島の戦いは、他の太平洋戦争の戦いに比べて、海外での関心は低い傾向にあります”という記述も見られ、海外の反応に関する記事が少ないようです。

本記事では、今一度占守島での激闘と停戦交渉の過程、そして私たちが学ぶべき「歴史のもしも」について詳しく解説します。

ソ連軍の野望と日本軍の覚悟

終戦直後にもかかわらず、ソ連は千島列島、そして北海道東部の占領を目論んでいました。スターリンの狙いは、米ソによる日本分割支配――まさに「北の38度線」を北海道につくることでした。

しかし、この目論見は占守島における日本軍の徹底抗戦によって阻止されました。占守島守備隊の果敢な抵抗がなければ、現在の北海道はソ連、ひいてはロシア領になっていた可能性さえあるのです。

停戦命令と軍使派遣

8月18日正午前、第5方面軍の樋口季一郎中将より、第91師団司令部に戦闘中止命令が下達されます。これにより、堤師団長は部下に「16時をもって攻撃を中止し、防御に転移せよ」と命じました。

その後、堤師団長は杉野旅団長に「ソ連軍と停戦交渉をせよ。軍使には長島厚大尉をあてる」との指令を伝え、長島大尉を軍使として派遣することとなります。

軍使一行、銃火の中を進む

長島大尉は、停戦文書を携えて14時に大観台を出発。木下少尉、成瀬曹長、板垣軍曹らとともに護衛隊31名を率いて出発しました。

しかし進軍途中、彼らはソ連軍の攻撃と、味方の誤射の両方に挟まれるという絶体絶命の状況に陥ります。銃弾が飛び交う中、身を伏せては突進するという繰り返しを経て、ようやく四嶺山南側に到達。しかし、多くの兵が行方不明となり、勇敢にも無防備で進んだ般林少尉と通訳の牛谷功もこのとき消息を絶ちました。

同期との再会、そして決意の分隊行動

途中、長島大尉は戦車隊を指揮していた陸軍士官学校の同期、伊藤力男大尉と再会。感動的なひとときを経て、軍使一行は再び前進を開始します。

敵陣に近づく中で、長島大尉は部隊の安全を考慮し、自身ひとりでの進行を申し出ます。しかし、成瀬曹長と板垣軍曹は「共に行動し、死ぬ時は一緒」と固い決意を示し、三名で前線を目指すこととなりました。

ソ連軍との遭遇と拘束

やがて、ソ連兵の歩哨と接触。軍使であることを伝えようと試みますが、突如として銃撃を受けます。間一髪、側溝に伏せて難を逃れるも、すぐにソ連兵に拘束され、武装解除されてしまいます。

図嚢も奪われ、身ぐるみをはがされた長島大尉たちは、寒さと恐怖の中でソ連軍兵舎に連行されます。捕虜として誤解されたまま、兵舎の木に縛り付けられました。

停戦交渉の成否を分けた「ハラキリ」

兵舎内に呼ばれた長島大尉は、政治将校から尋問を受けます。停戦文書の提出を求められましたが、日本軍の慣習により「司令官の署名がない」という理由で信用されません。

交渉が頓挫しかけたその瞬間、長島大尉は一つの賭けに出ます――

「信用できぬのなら、私はハラキリをする」

この言葉に、政治将校は沈黙し、ついに長島大尉の覚悟を認め、「ダー」と承諾。長島大尉は正式に軍使として認められ、装備の一部が返還されました(ただし多くは返らず)。

アルチューフィン大佐との会見と停戦成立

夜明けとともに、長島大尉はソ連軍大尉に先導され、前線本部に赴きます。上陸軍指揮官アルチューフィン大佐と面会し、堤司令官の停戦文書を正式に手交しました。

それが8月19日午前6時30分のこと。のちに停戦交渉はまとまり、22日には正式に降伏文書が調印されました。

戦いの結末と歴史の「もしも」

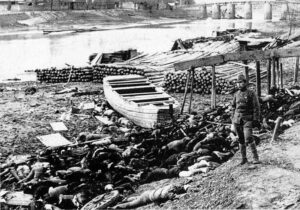

占守島での戦いは、8月18日から21日までのわずか4日間でしたが、その被害は甚大でした。

| ソ連側発表 | 日本側推定 |

| ソ連軍死傷者:1,567名 | ソ連軍死傷者:約3,000名 |

| 日本軍死傷者:約1,000名 | 日本軍死傷者:約600名 |

当時のソ連機関紙「イズベスチヤ」もこの戦いを「8月19日は、ソ連人民の悲しみの日」と報じています。

北海道が「北海道人民共和国」だったかもしれない

もしこの占守島での戦いがなければ、ソ連軍はそのまま北海道に侵攻していた可能性があります。米軍の進駐が遅れていた北海道は、あっという間に占領されていたかもしれません。

仮にそうなっていたら――

- 北海道は「北海道人民共和国」として分断国家に

- 日本にも朝鮮戦争のような内戦(北海道・東北戦争)が発生

- 現在のような経済的繁栄はなかった

歴史に「IF(もし)」は禁物と言いますが、こうした想像を通じて、過去から学ぶべき教訓は数多くあるのです。

戦後の平和を築いた男たち

占守島で戦った兵士たちは、戦後、シベリア抑留を経験し、過酷な日々を送りました。しかし帰国後は、日本の経済復興を支える礎となり、今日の平和と繁栄の基盤を築いてくれたのです。

「おとこ」と「おんな」に込められた日本の精神

古語において、「おとこ」とは「流れをせき止め、平和を守る者」、「おんな」とは「光を受け止めて命を育む者」とされています。

日本の男子たちは、その命を懸けて、不当な侵略を「せき止め」、祖国の未来を守ってきたのです。

おわりに

いま私たちが当たり前のように享受している平和と繁栄は、決して当たり前ではありません。それは、命を懸けて占守島を守った男たちの覚悟と行動によって支えられたものでした。

歴史を知ることは、未来を守ること。

そのために、あの戦いを、そしてあの兵士たちを、私たちは忘れてはならないのです。

お知らせ

この記事は2024/08/18投稿『広島と長崎に投下されたのは種類の違う原爆だった』のリニューアル版です。