◆「リトルボーイ」と「ファットマン」――2 つの原爆の違い

1945年8月6日広島にウラン235型の「リトルボーイ」、同9日には長崎にプルトニウム型の「ファットマン」が投下され、それぞれ甚大な被害をもたらしました。

ちなみに近年、この2つの原爆について、通常の大型爆弾であったという説があります。

筆者も、その可能性は大きいと考えていますが、本稿では、あくまでそれが核爆弾であったという、従来説に則って説明をします。

広島と長崎に投下された爆弾は、両者共、核分裂反応を利用した兵器とされていますが、その仕組みと性質には大きな違いがあります。

「リトルボーイ」は、ウランを 2 つに分けてぶつけるシンプルな方式で設計されており、技術的ハードルは比較的低いものの、材料のウラン 235 が希少で生産性が悪いという特徴がありました。

一方の「ファットマン」は、プルトニウム 239 を爆縮方式で圧縮して臨界に達させる複雑な構造で、より高い技術が必要でしたが、素材の入手や量産は比較的容易とされていました。

では、どうして同じ戦争の中で、アメリカは異なる 2 種類の原爆を投下したのでしょうか。

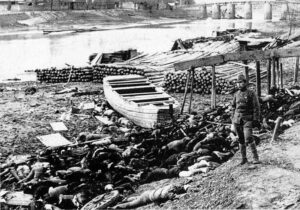

◆ 数十万人の命を奪った原爆の非人道性

原爆は、単なる兵器の威力を超えた、明らかに「非人道的」な爆弾です。

広島で約20万人、長崎で約 15 万人の民間人の命を一瞬で奪い、さらに被爆後の後遺症や放射線障害、火傷、白血病などの苦しみを人々に与え、その数は計り知れません。

アメリカは、これを「戦争終結のための必要な措置」と主張しましたが、果たして本当にそれだけだったのでしょうか?

この問いに正面から向き合うには、原爆の「種類の違い」や、被害の質的な差、そして投下の意図をひとつずつ見ていく必要があります。

◆ ロスアラモス研究所の公式見解:「実験に成功した」

原爆開発を主導したアメリカのロスアラモス研究所は、広島・長崎への原爆投下後に次のような声明を発表しました。

「我々は、史上二度の原爆実験に成功した」

この一文が示すのは、広島・長崎での原爆使用が、単なる戦術的攻撃ではなく、「実験」という性格を帯びていたという事実です。

広島に使われたウラン型と、長崎に使われたプルトニウム型。

2 種類の爆弾を 3 日間の間にそれぞれ異なる都市に投下するという行為が、「計画的な実験であった」と言っているのです。

これらの原爆は、開発段階ではテストサイトでの爆発実験が限られており、「実戦下での効果」を把握する必要があったとされています。

けれどもその「実戦の場」が、人間の住む都会であったことは重大な事実です。

◆ 技術的・軍事的な意味よりも重要な政治的意図

もちろん、両爆弾の威力や挙動を分析することは、兵器開発上は意味があります。

ですが、実際に人間の住む都市で試すことが許されるのでしょうか。

原爆による被害は、単なる物理的破壊を超え、人間の肉体と精神に深い傷を残します。

そのうえでアメリカは、技術検証という冷徹な目的を優先させたとするならば、それは戦時国際法の精神を逸脱した行為です。

さらに、原爆投下には別の意味も含まれていたとされます。

それは、当時台頭しつつあったソ連(現在のロシア)に対する政治的な牽制という意図です。

しかし、だからといって民間人を狙った大型爆弾の使用は、人道的にも、国際法上も、許されない行為です。

◆ 広島と長崎は「人体実験」の場だったのか?

広島と長崎、それぞれに異なる原爆を落とすという選択が、「実験目的」であったとするな

らば、その行為は、市民を巻き込んだ大規模な人体実験であったということになります。

しかも、投下からわずか 3 日後というタイミングには、通常の戦略的判断では説明のつかない「急ぎ方」があります。

それは、「ウラン型の効果が出た、では次はプルトニウム型だ」といった、実験の段取りに沿った動きと見られても仕方がありません。

犠牲となったのは、武器を持たない市民たちです。

日本の降伏が時間の問題だったと後のアメリカ側資料でも明言されている中での原爆投下は、果たして本当に必要な行為だったのか、私たちは改めて問い直さなければなりません。

◆ 原爆投下は「懲罰」では説明できない

近年では、原爆投下の理由について、学校教育や一般的な歴史認識において、

「戦争を終結させるため」

「日本を懲らしめるため」

という説明が広く流布しています。

しかし、本当にそうなのでしょうか。

アメリカは、戦争末期の日本に対して、すでに圧倒的な軍事的優位を持っていました。

日本は制空権も制海権も失い、本土への空襲が繰り返され、都市は次々に焼け野原となっていました。

実際にアメリカの戦略爆撃調査団(USSBS)が終戦後に提出した報告書に、以下のように明記されています。

「仮に原爆が使われなかったとしても、

日本は 1945 年の年末までにはほぼ確実に降伏していたであろう」

このような状況下で、広島と長崎に新型兵器を使用する必要が本当にあったのか。

これは、「日本を懲らしめる」という理由だけで、到底説明がつくことではありません。

◆ 歴史学者バーンスタインの証言

アメリカの歴史学者バートン・バーンスタインは、原爆投下の真の狙いを次のように語っています。

「原爆投下は、日本への制裁というよりも、

ソ連への牽制、

つまり“見せしめ”としての意味合いが大きかった」

当時、ヨーロッパ戦線ではすでにドイツが降伏し、アジアでは日本が孤立し始めていました。

そのタイミングで、アメリカが原爆という“切り札”を使った背景には、戦後の覇権争いに備えた地政学的な思惑があったというのです。

すなわち、日本への原爆投下は、「核兵器の威力を見せつけることで、ソ連に対して優位に立ちたかった」という冷戦への布石だったという見解です。

しかし、8月9日は、ソ連は日ソ不可侵条約を一方的に破棄して、対日参戦しています。

そして、満洲(現在の中国東北部)や樺太、千島列島などへ進軍を開始しました。

これは、原爆による日本の屈服を待たずに、戦勝国側に名を連ねるための行動であったともいいます。

アメリカにとっては、ソ連のこの動きは非常に都合が悪かった。

だから原爆によって日本を一気に降伏させ、戦争終結の手柄を独占しようとしたとする説も、それなりの説得力があるともいえます。

◆ 国際法違反だった原爆投下とアメリカの言い分

1945 年 8 月 6 日、アメリカのトルーマン大統領は、広島への原爆投下に関して次のような声明を発表しました。

「今から 16 時間前、

アメリカの航空機は

日本陸軍の重要基地である

広島に爆弾を投下した」

この発言に対して、当時から強い違和感を覚える声がありました。

なぜなら、広島は一部に軍需施設があったとはいえ、大部分は民間人が暮らす都市だったからです。

実際、犠牲者の大半は、武器を持たない市民、子どもや女性、高齢者でした。

このような都市に対して、破壊力の大きな核兵器を使用することは、明らかに「戦時国際法」違反です。

アメリカは、「そこは軍事拠点だった」と主張することで、投下の正当性を演出しようとしたということになります。

逆に言えば、アメリカは、自ら戦時国際法違反行為を働いたことを露呈したことにもなります。

◆ 日本政府による抗議とハーグ陸戦条約の違反

日本政府は、スイスを通じてアメリカに対し、原爆投下に対する正式な抗議文を送っています。

その中で、日本は原爆を「新型爆弾」と明確に認識し、それが戦争のルールに反する無差別兵器であることを強く指摘していました。

抗議文では、ハーグ陸戦条約第 22 条・第 23 条に言及し、

「交戦国は、無制限に敵に対して損害を与えてよい権利を有するものではない」

「不必要な苦痛を与える兵器の使用は禁止されている」

という国際法の原則に基づいて、原爆の使用を非人道的かつ違法な行為と断じています。

この文書から読み取れるのは、当時の日本政府が原爆を単なる「爆弾」ではなく、文明に対する挑戦として捉えていたことです。

◆ 実際の被害:老若男女を問わぬ無差別攻撃

広島や長崎の被害は、軍事施設に限定されたものではありません。

爆心地にいた人々は、その場で蒸発するように命を落とし、

爆風と熱線、そして放射線によって、周辺の広い地域に住む市民が次々に命を奪われていきました。

しかも原爆は、即死した人々だけでなく、数週間・数か月、あるいは数十年にわたって後遺症や放射線障害に苦しむ人々を生んだのです。

「原爆 広島 長崎 どっちがひどい」という問いの前に、

私たちはまず、この兵器が持つ非人道的な性質と、その影響を受けた無数の命に向き合う必要があります。

そして、その使用が「正当化されうるものだったのか」という根本的な問いを投げかけなければなりません。

◆ 米国側報告書が示す「原爆不要論」

戦後、アメリカ政府は「原爆投下は戦争を早く終わらせ、多くの命を救うために必要だった」と繰り返し説明してきました。

しかし、アメリカ自身が終戦後にまとめた報告書――「アメリカ戦略爆撃調査団最終報告書(USSBS)」には、まったく異なる見解が示されています。

「たとえ原爆が投下されなかったとしても、

ソ連が参戦しなかったとしても、

日本は 1945 年の 11 月 1 日から 12 月 31 日の間に、

高い確率で降伏していただろう」

この報告書は、アメリカのトルーマン大統領にも提出された公式文書です。

つまり、アメリカ政府は原爆を使用しなくても日本は降伏していたことを、内部的には理解していたということになります。

◆ 降伏の兆しと沖縄戦後の米軍の認識

沖縄戦が終結した 1945 年 6 月以降、日本はすでに戦争を継続する体力を失っていました。

国内の主要都市は空襲によって壊滅的な被害を受け、兵士も弾薬も不足。

制空権・制海権を完全に奪われた状況では、もはや本土決戦の継続は現実的ではなかったのです。

実際、アメリカ統合参謀本部のブラッドレー議長は、当時の報告書の中で次のように記しています。

「日本はすでに事実上の敗北状態にあり、

降伏の準備を進めている」

これらの記録は、アメリカが日本の戦意喪失を正確に見抜いていた証拠でもあります。

それでもなお、原爆を 2 度にわたって使用したことに対して、倫理的・歴史的責任を問う声が今なお根強く残っているのです。

◆「どっちがひどい」では測れないタイミングの異常さ

ここで改めて、「原爆 広島 長崎 どっちがひどい」という視点に立つと、被害の大きさだけでなく、投下された「時期」も無視できません。

広島への原爆投下の時点で、すでに日本の戦力は瀕死。

そこに追い打ちをかけるように、たった 3 日後に今度は長崎にも原爆が落とされました。

これは、アメリカはこの時点で、「日本は何をしても反撃してこない」と確信していたということです。

だからこそ、2 種類の原爆を短期間で「試す」ことができた――そんな冷酷な現実が、そこにあります。

◆ 米国が確信していた「反撃されない安心感」

1945 年夏の時点で、日本には事実上、アメリカ本土に反撃できるような軍事的手段は残されていませんでした。

航空機も燃料も不足し、海軍は壊滅。国土防衛がやっとという状態で、海外に打って出る力はすでに失われていたのです。

この状況をアメリカは完全に把握していました。

だからこそ、日本に原爆を投下しても、自国が報復を受ける心配がないと確信していたのです。

もし相手が反撃可能な国であったなら、原爆の使用は極めて慎重に検討されたはずです。

実際、その後の朝鮮戦争やベトナム戦争、中東戦争においても、核兵器が使用されることは一度もありませんでした。

なぜなら、相手国からの報復が現実的な脅威となるからです。

◆ 他国には使えなかった「核」

「原爆 広島 長崎 どっちがひどい」という問いは、単に爆風や放射線による被害の大小にとどまりません。

問題の本質は、「なぜ日本だったのか」にあります。

それは、日本が“反撃できない国”だったからです。

アメリカは、反撃される心配がないことを前提に、広島と長崎を「核実験の場」として選んだといえるのです。

このような非対称な力の関係は、戦争という枠組みを超えて、道義や倫理の問題へと発展します。

◆ 無力な日本をモルモットにした論理

科学の世界では、モルモット(実験動物)は反撃してこないから使われます。

同じように、当時の日本もまた、アメリカにとっては「反撃してこない国=実験対象」だったのです。

だからこそ、「実験成功」という冷徹な表現が、ロスアラモス研究所から平然と発せられたのでしょう。

戦後の日本は、「二度と過ちは繰り返しません」と誓いました。

けれど、その「過ち」とは一体なにを指しているのでしょう?

被害を受けた側が反省を求められる?

それが果たして健全な社会といえるでしょうか。

広島や長崎の市民が犯した「過ち」など、ひとつもありません。

では、真の過ちとは何か――その答えは、「反撃する力を持たなかったこと」だと、

冷厳な現実は、私たちに突きつけています。

◆ 天皇の御聖断と日本が守った人道

意外に思われるかもしれませんが、実は日本も戦時中に原爆の開発を進めていました。

「新型爆弾」と呼ばれていたそれは、一定の技術的水準に達しており、理論上は完成目前だったとする資料も存在しています。

当時、軍の一部はこの新型爆弾を米国に対して使用することを望み、昭和天皇に上奏しました。

しかし、陛下の玉音は、(玉音とは天皇の御声のことをいいます)

「たとえ戦局が有利になるとしても、

その使用が新たな報復の連鎖を生み、

何百万人もの罪なき民の命を奪うことになるならば、

朕は皇祖皇宗にどのように謝れば良いか」

戦争の指導者は、戦争に勝つためにあらゆる手段を講じます。

それが権力の本質です。

しかし、日本において天皇は国家最高権威であって、政治の最高権力者ではありません。

そして日本は、権力は権威に従うことが古代からの仕組みです。

昭和天皇は、国家最高権威として、

「朕は皇祖皇宗にどのように謝れば良いか?」とご下問になられたのです。

この結果、日本は原爆の開発も使用も中止しました。

日本は「核報復による終末戦争」の道を選ばなかったのです。

そしてこのご下問は、結果的として、人類全体を守ることにも繋がったのです。

◆ 本当の過ちは何だったのか?

広島の平和記念公園にある碑には、こう刻まれています。

「安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから」

この「過ち」とは、一体何を指すのでしょうか?

多くの人は「戦争を始めたこと」と解釈しています。

しかし、広島や長崎で亡くなった多くの人々は、戦争に関与していない無辜の市民でした。

彼らは戦争の判断に関与したわけでもなければ、武器を取って戦ったわけでもない。

それなのに命を奪われ、「過ち」とまで言われるのは、本当に正しい解釈なのでしょうか。

真の「過ち」は、日本が反撃能力を持っていなかったことにあったのかもしれません。

正義を掲げる国が、もし何の力も持たなければ、その正義は、力を持つ者によってねじ伏せられてしまいます。

たとえそれが非人道的な行為であっても、誰も止めることができなくなるのです。

現実として、原爆投下以降、核兵器は使われていません。

なぜなら、他の国は「反撃するから」です。

つまり、日本に原爆が投下されたのは、“反撃されない”と見なされたからこそだといえます。

そうであれば、「過ちは繰り返しません」という言葉は、

二度と同じ立場に立たされないための備え=抑止力を持つという意味とも解釈できます。

それは「戦争をするための力」ではありません。

「戦争を避けるための力」であり、「非人道的行為を未然に防ぐための力」です。

平和を守るには、言葉だけでは十分ではありません。

犠牲を繰り返さないためには、それを可能にする現実的な体制が必要なのです。

◆ 核使用の責任が追及されない国と、使用を止めた国

広島と長崎への原爆投下から 80 年近くが経過した現在も、原爆を使用したアメリカでは、その意思決定の責任が正面から問われたことはありません。

一方、使うことができたにもかかわらず、昭和天皇のご下問によって原爆の使用を止めた日本。

その選択は、敗戦国の行動でありながら、人道の観点では圧倒的に誇るべきものであったといえるのではないでしょうか。

どちらの国が、本当に人類の未来を見据えた判断をしたのか――

その答えは、歴史を深く見つめたときに自然と浮かび上がってきます。

昭和天皇が「我が国の利益よりも、人類全体の未来を守るべきだ」として原爆使用を止めた背景には、単なる政治判断ではなく、天皇という“権威”に根ざした道義的リーダーシップがありました。

この御判断は、終戦の詔勅にもはっきりと示されています。

「敵は新たに残虐なる爆弾を使用し、無辜を殺傷し……

これ以上の交戦は、我が民族の滅亡、人類文明の破壊を招く」

こうした視点は、国家の枠を超えた「人類の幸福」を第一に置く、日本独自のリーダー像を体現しているといえるでしょう。

◆ 今こそ歴史の真実に向き合うべきとき

「原爆 広島 長崎 どっちがひどい」という問いは、単なる数字の比較では答えを出せません。

むしろ、そこに潜んでいる背景、意図、そして国家の姿勢にこそ注目する必要があります。

2 種類の原爆を、反撃できない相手に投下した国と、

その同じ兵器を持ちながらも人道のために使用を止めた国。

私たちは、どちらの国に未来を託すべきなのか。

過去を正しく理解しなければ、未来に進むことはできません。

今こそ、歴史の真実に目を向け、誇りある日本人としての歩みを再確認するときではないでしょうか。

お知らせ

この記事は2023年8月7日投稿『広島と長崎に投下されたのは種類の違う原爆だった』のリニューアル版です。