台湾は、チャイナ大陸の福建省から南シナ海で180kmの距離にある島国です。

ところがその台湾について不思議なことがあります。

そのひとつが「金門島(きんもんとう)」です。

「金門島」はチャイナ福建省からわずか1.8kmのところに、まるでチャイナ大陸にへばりつくようにある島です。

そこはいまも台湾の勢力圏です。

台湾有事の際、真っ先に中共の標的になるのが、その「金門島」であると言われています。

ただし、「金門島」の対岸には、チャイナきっての商業の街であり、人口530万人(2022年)の「厦門(あもい)」があります。

厦門は華僑の町であり、港湾都市であり、先進工業都市でもあります。

もし台湾有事によって「金門島」が中凶の標的になると、厦門市の経済活動が一時的にせよ、停止することになります。

あるいは、台湾側の反撃によって、厦門がミサイルの標的になります。

すると困るのがチャイナにおいて莫大な利権を持つ華僑たちです。

戦争は思想で起こることもありますが、ほとんどの場合、お金儲けが目的で起こります。

台湾有事が起こりそうで起きないのは、台湾有事となれば、厦門の華僑たちが大損するという背景もあるのです。

一方、我が国にとっては、台湾有事は重大な関心事項です。

「東沙諸島」とい環礁の島があります。

台湾の高雄から南西におよそ430km、香港の南東約340kmの南シナ海に浮かぶ小さな環礁です。

戦前戦中までは日本領だったところで、戦後は台湾領になっている美しい島です。

いまは、居住者はいず、若干の台湾軍が駐屯しているだけです。

ところが台湾有事によって、この島を中凶に奪われると、日本はシーレーン、つまり石油を日本に輸入するための海の道を失います。

つまりタンカーが南シナ海を通れなくなり、フィリピンの東側の太平洋上をタンカーの通り道にしなければならなくなります。

ところがその道は、台風のルート上です。

タンカーの走行にたいへんなリスクが生じるようになります。

加えて、航海距離が伸び、その分の燃料費が高く付くことで、石油の代金が上がります。

レギュラーガソリンがリッター500円くらい、軽油でも350円くらいになってしまうことになるのです。

このことが、すでに鉄道輸送を失い、トラック輸送が中心となっている日本経済に与える影響は極めて大きいと言わざるを得ません。

それだけに台湾有事は、もちろん台湾の人々の安心な暮らしを維持すること、琉球諸島を護ることを含めて、日本にとって重大な関心事となっています。

けれど、そんな台湾有事にあたって、逆に中凶側のウイークポイントになっているのが、「金門島」であるわけです。

それにしても、どうして「金門島」は、いまだに台湾の勢力圏なのでしょうか。

それに、どうして台湾本島は、国共内戦当時、チャイナ共産党に攻められたなかったのでしょうか。

大東亜戦争後、米英の支援を絶たれた国民党は、チャイナ各地で八路軍に敗れ続け、ついに蒋介石はチャイナ大陸を追い出されました。

八路軍側が圧勝したからです

にもかかわらず八路軍は、台湾本島に攻め入ることをしませんでした。

なぜでしょうか。

実は、ここに日本人が関係しています。

これは戦後六〇年間、封印されていた史実です。

チャイナで中華人民共和国が建国宣言する二ヶ月前、金門島で国民党軍と共産党軍による激烈な戦いが繰り広げられました。

戦いは、国民党軍の完膚なきまでの完全勝利となりました。

この戦い以降、チャイナ共産党は国民党への追いつめ作戦(攻撃)を止めました。

だから台湾はいまも国民党政権が存続し、台湾は台湾として存続しています。

このことは、金門島の戦いが、当時破竹の勢いだったチャイナ共産党軍に、国民党を攻める意欲さえも失わせた、ということです。

共産党軍は、そこで何をおそれたのでしょうか。

それが、「戦神(いくさかみ)」です。

その国民党側に「戦神(いくさかみ)」がいたからこそ、チャイナ共産党軍は金門島ひとつを陥とすために、どれだけの兵力の損耗をするかわからないと恐怖したし、以後の台湾侵攻をあきらめたのです。

この事実が明らかにされたのは平成二〇(2008)年のことでした。

そして、このときの「戦神」こそ、日本陸軍の名将、根本博元陸軍中将です。

根本博陸軍中将

根本陸軍中将は、明治二十四(1891)年に、二本松藩(福島県岩瀬郡仁井田村・現須賀川市)で生まれました。

二本松藩は、織田信長から「米五郎左」と呼ばれて信頼された猛将丹羽長秀の直系の丹羽氏が治め、徳川将軍家への絶対の忠義を最大至上とした藩です。

あまり知られていませんが、戊辰戦争において二本松藩は、最大の激戦と呼ばれる勇猛無比の戦いを行った藩としても知られています。

そんな二本松に育った根本博陸軍中将は、仙台陸軍地方幼年学校を出て、陸軍中央幼年学校にあがり、陸軍士官学校を二十三期で卒業し、陸軍大学三十四期生として陸軍に任官、以後ずっと陸軍畑を歩み続けました。

その根本陸軍中将がなぜ台湾の国境紛争に関わったのか。

そこには理由があります。

実は、終戦当時、根本陸軍中将は駐蒙軍司令官としてモンゴルにいたのです。

八月九日以降、ソ連軍があちこちで略奪や暴行強姦、殺戮を繰り広げている情報は、もちろん根本陸軍中将のもとにもたらされました。

そして八月十五日、中将のもとにも武装解除せよとの命令が届けられました。

しかし、こちらが武装を解除したからといって、日本人居留民が無事に保護されるという確証は何もありません。

考え抜いたあげく、根本陸軍中将は、

「民間人を守るのが軍人の仕事である。

その民間人保護の確たる見通しがない状態で

武装解除には応じられない」

とし、

「理由の如何を問わず、

陣地に侵入するソ軍は断乎之を撃滅すべし。

これに対する責任は一切司令官が負う」

と、命令を発しています。

駐蒙軍の意識は、これによって一様に高まりました。

八月十九日、ソ連軍とチャイナ八路軍の混成軍が、蒙古の地へなだれ込んできました。

彼らはソ連製T型戦車を先頭に押し出し、周囲を歩兵で固め、空爆を駆使し、数万の軍勢で一気に日本軍を踏みつぶそうとしてきました。

激しい戦いは三日三晩続きました。

結果がどうなったか。

ソ連軍が敗退し、蒙古侵攻から撤収したのです。

根本陸軍中将率いる駐蒙軍が戦いに勝利したのです。

さらにこの戦いに先だち、根本陸軍中将は日本人居留民四万人のために列車を手配し、日本人民間人を全員、天津にまで逃しています。

しかも各駅には、あらかじめ軍の倉庫から軍用食や衣類をトラックで運び、避難民たちが衣食に困ることがないように入念な手配までしていました。

当時、張家口から脱出した当時二十五歳だった早坂さよ子さんの体験談がのこっています。

「張家口は

ソ連邦が近いのでソ連兵が迫ってくるという話に

戦々恐々と致しました。

五歳の女子と生後十ヶ月の乳飲み子を連れてとにかく、

なんとか日本に帰らねばと思いました。

駅に着きますと

貨物用の無蓋車が何両も連なって待っており、

集まった居留民は皆それに乗り込みました。

張家口から天津迄、

普通でしたら列車で七時間位の距離だったと思いますが、

それから三日間かかってやっと天津へ着くことが出来ました。

列車は「萬里の長城」にそって走るので、

長城の上の要所々々に

日本の兵隊さんがまだ警備に着いていて、

皆で手を振りました。

そして兵隊さん達よ、

無事に日本に帰ってきてと祈りました」

多くの日本人居留民の犠牲が重なった他の戦域とくらべ、なんとものどかな逃避行の手記です。

それだけ根本軍団の手当が行き届いていたということです。

八月二十一日、ソ連軍を蹴散らした中蒙軍は、夜陰にまぎれ、戦地から撤収しました。

列車は全部、民間人避難のために使っていたから、軍人さんたちは徒歩で退却しました。

途中の食料は、最早所有者のいなくなった畑のトウモロコシを生で齧(かじ)ったそうです。

たとえどんなに苦労してでも、たとえ装備が不十分であったとしても、助けるべき者を助ける。

そのために命をかけて戦い、自分たちは最後に帰投する。

強いものほど先頭に立って苦労をする。

苦労することを厭わない。

これがかつての帝国陸軍軍人の姿であり、私たちの若き日の父や祖父の姿です。

*

モンゴルでの戦闘に勝利した根本陸軍中将は、軍装を解かずにそのまま北京に駐屯しました。

そこで根本陸軍中将は、北支方面軍司令官兼駐蒙軍司令官に就任しています。

このとき北支には、軍民合わせて三十五万人の日本人がいました。

根本元陸軍中将は、その全部の命を預かる身となったのです。

この頃チャイナでは、蒋介石率いる国民党軍が、幅を利かせ、あちこちで乱暴狼藉を働いていました。

とりわけ日本人に対しては、あらゆる蛮行が加えられていました。

ところが北支方面では、根本陸軍中将率いる北支軍が断固として武装を解かない。

日本軍と国民党軍の小競り合いや、ソ連の支援を得た八路軍との戦いは、各地で無数にあるのだけれど、根本陸軍中将に率いられた日本の北支軍は、どの戦いでもチャイナ側を完膚なきまでに叩きのめしました。

すでに装備も不十分、弾薬も底をつき出しているはずなのです。

それでも日本軍を破れない。

次第に根本陸軍中将の存在は、国民党軍や八路軍の中で、「戦神(しゃんせん)」と呼ばれて恐れられるようになりました。

どんなにチャイナの軍が頑張っても、根本陸軍中将の軍を破れないのです。

だから、日本人の根本将軍は「戦いの神」に違いない、人は神には勝てない、そう呼ばれるようになったのです。

昭和二十(1945)年十二月十八日、蒋介石は、自身で直接北京に乗り込み、根本陸軍中将に面談を申し込みました。

断る理由はありません。

むしろ両者の争いを早急に終わらせ、国民党軍の協力を得て日本人居留民を無事、安全に日本に送り返すことの方が先決です。

はたして蒋介石は、

1 根本陸軍中将率いる北支方面軍とは争わない

2 日本人居留民の安全と、無事に日本へ帰国するための復員事業への積極的な協力をする

と約束してくれたのです。

チャイナでは、約束というのは相手に守らせるべきもので、自分が守る気はまったくない、というのが常識です。

ですから根本陸軍中将は、蒋介石の協力に感謝し、

「東亜の平和のため、そして閣下のために、

私でお役に立つことがあれば

いつでも馳せ参じます」

と約束しています。

蒋介石側に約束を守らせるためには、こちらが強いというだけでなく、相手方へのメリットの提供が必要だったからです。

会見の結果、在留邦人の帰国事業は、誰一人犠牲を出すことなく、約一年で無事全員が完了しました。

こうして北支36万の日本人は、全員無事に日本に復員することができたのです。

こうして全てを終えた根本陸軍中将は、昭和二十一(1946)年七月、最後の船で日本に帰国されました。

*

それから三年経った昭和二十四(1949)年のことです。

チャイナでは国共内戦が激化し、戦いは共産党軍の圧倒的勝利に終わろうとしていました。

そんな折に、東京多摩郡の根本元陸軍中将の自宅にひとりの台湾人青年が尋ねて来ました。

彼は李鉎源と名乗り、台湾なまりの日本語で、

「閣下、私は傳作義将軍の依頼によってまかり越しました」

と語りました。

傳作義将軍は、根本陸軍中将が在留邦人や部下将兵の帰還の業務に当たっていた時に世話になった恩人です。

そのころ、チャイナ本土を追われた蒋介石の国民党は、台湾に逃れ、そこを国民党政権の拠点とし、福建省での共産党軍との戦いを繰り広げていました。

八路軍との戦いは、国民党側が敗退につぐ敗退をしていました。

このままでは蒋介石自身も命が奪われ、台湾が共産党の支配下に落ちるのも目前という状勢でした。

「なんとか閣下のお力を貸していただきたい」

そういう李鉎源の申し出に、根本陸軍中将は、いまこそ蒋介石が復員に力を貸してくれた恩義に報いるときだとおもいました。

けれど、当時はGHQが日本を統治していた時代です。

旧陸軍士官に出歩く自由はありません。

そもそもMP(ミリタリー・ポリス)の監視付きです。

しかも無一文。

渡航費用もありません。

けれどある日、根本陸軍中将は、釣り竿を手にすると、普段着姿のまま家族に

「釣りに行って来る」

といい残して家を出ました。

そしてそのまま台湾に渡航するための工作活動にはいりました。

ちなみに昔の帝国軍人というものは、仕事のことを一切家族に言わないのが常識です。

軍事は機密事項であるし、軍は人と人との人間関係が極めて濃厚な場所です。

あいつは気に入らない、などとついうっかり妻に話し、聞いた妻がたまたまその相手と会ったときにしかめつらでもしたら、ただでさえ濃厚な人と人との繋がりにひびがはいる。

昨今では「軍は命令で動くもの」とばかり思っている人が多いけれど、それ以上に、みんなが納得して動くという状態を築いていたのが帝国陸軍です。

やらされて戦うのではないのです。

感情面と理性面の両方で、戦いを納得していたからこそ、帝国陸軍は強かったのです。

このことは日本人なら、誰でもすぐに納得できることだろうと思います。

昨今のエリートさんは、人間関係を上下関係だけでしかみようとせず、命令すれば下は動くと思っている人が多いようです。

そういうものではないのです。

みんなが納得し、自分の意思で動くようになったときに、はじめて本当の強さが発揮できるものです。

*

さて台湾を行きを決意した根本陸軍中将は、まず戦前の第七代台湾総督だった明石元二郎の息子の明石元長に会いました。

明石元長は台湾で育ち、戦後は日本にいて台湾からの留学生や青年を援助していました。

台湾に国民党がやってきて以降、彼ら国民党が、元からいる台湾人(旧日本人)を何かと差別し、いさかいが耐えないことは明石元長も承知しています。

しかし蒋介石率いる国民党が、毛沢東の共産軍に負ければ、その時点で台湾は共産党政権に飲み込まれ、台湾の同胞たちはもっと悲惨な眼に遭ってしまいます。

チベット、ウイグルの悲劇は、そのまま台湾民衆の悲劇となるのです。

明石は、なんとかして軍事面で蒋介石を支援しなければならないと考えていました。

そのためには、戦いの神様と呼ばれた根本陸軍中将を台湾に送り込むしかない。

けれど終戦直後のことです。

明石も無一文でした。

根本陸軍中将に声をかけたはいいけれど、中将を台湾まで渡航させるための費用がない。

当時、金策に駆け回っていた明石氏の手帳には、

「金、一文もなし」

と書かれています。

明石は、資金提供者を求めて回り、ようやく小さな釣り船を手配しました。

根本陸軍中将は、その釣り船に乗って、昭和二十四(1949)年六月二十六日、延岡の港から台湾に向かって出港しした。

出港を見届けた明石元長氏は、東京の自宅に戻り、そのわずか四日後に過労で死んでいます。

まだ四十二歳の若さでした。

いまでいう過労死でした。

どれだけご苦労されたかが偲ばれます。

*

根本陸軍中将を乗せた釣り舟は、普通なら琉球諸島を点々と伝いながら台湾に向かうところ、GHQに見つからないようにと、延岡から海を最短距離で一直線に、台湾を目指しました。

ところが途中の海は、大しけとなりました。

出港から四日目に船が岩礁に乗り上げ、船底に大穴をあけてしまいました。

乗員全員で必死にバケツで海水を汲み出し、板を貼付けて応急処置し、しみ出す海水を何度もバケツで汲み出しながら、台湾に向かいました。

そして出港から十四日をかけて、ようやく台湾北端の港湾都市の基隆(キールン)に到着したときは、船はボロボロ、乗っていた根本陸軍中将以下全員は、まるで浮浪者のような姿になっていました。

これでは怪しい人と見られても不思議はありません。

一行は全員、その場で不審な密航者として逮捕されました。

ちなみに当時の中将の写真が残っていますが、平素どちらかというと下膨れで、どっしりとした体型の根本陸軍中将が、このときばかりは、頬がこけ、手足もガリガリに痩せ細っています。

ご苦労がいかばかりだったか偲ばせます。

根本陸軍中将は牢獄の中で、通訳を介して

「自分は国民党軍を助けに来た日本の軍人である」

と何度も主張しました。

けれど看守達は、

「何を寝ぼけたことをいっているのか」

とまるで相手にしませんでした。

まあ、身なりをみれば、当然の反応であったといえようかと思います。

それでも二週間もすると、どうやら基隆(キールン)に、台湾を助けにきた日本人がいるらしいというウワサが広がりました。

そのウワサを聞いたのが、国民党軍幹部の鈕先銘(にゅうせんめい)中将でした。

鈕中将は、根本陸軍中将が北チャイナ方面軍司令官だった頃に交流があった人物です。

この話を聞いたとき、鈕中将は反射的に椅子から立ち上がったそうです。

根本陸軍中将の人格と信念を知る鈕中将は、

「あの人なら台湾に来ることもあり得る」

と直感したのです。

できた人物ほど行動が早いものです。

鈕中将はその場で車を基隆(キールン)に走らせました。

鈕中将が来ると知らされた看守らは、慌てて根本陸軍中将ら一行を風呂に入れ、食事をさせました。

根本陸軍中将らは、急に看守達の態度が変わったので、

「いよいよ処刑か」

と覚悟を決めたそうです。

現れた鈕中将は、根本陸軍中将の姿をひとめ見るなり、

「根本先生!」

と駆け寄り、その手をしっかり握りました。

それまで共産党軍にさんざん蹴散らされ、辛酸を舐めてきたのです。

鈕中将にとって、戦神根本の出現が、どれほどありがたく、大きな存在であったことか。

根本陸軍中将らは鈕中将とともに、八月一日に台北に移動しました。

そこで国民党軍の司令長官である湯恩伯(とうおんぱく)将軍の歓待を受けました。

湯恩伯将軍は、日本の陸軍士官学校を出た親日派の将軍です。

日本語も流暢です。

二人は、すぐに打ち解けました。

さらに根本陸軍中将が台湾に来て、湯将軍と会っているというウワサは、蒋介石総統の耳にもはいりました。

蒋介石も行動の早い人です。

その場ですぐに根本陸軍中将に会見を求めました。

根本陸軍中将が応接室に入ると、蒋介石は、

「好(ハオ)、好(ハオ)、好(ハオ)、老友人」と固く手を握ったそうです。

老友人というのは、古くからの信頼する友人という意味です。

しばらく話が弾んだ後で、蒋介石は真剣な顔で根本陸軍中将に切り出しました。

「近日中に、湯恩伯将軍が福建方面に行く。

差し支えなければ

湯と同行して

福建方面の状況を見てきていただきたい」

快諾した根本陸軍中将に、蒋介石は感激して

「ありがとう、ありがとう」と繰り返したそうです。

これは本心からのものでした。

実はこの会見の二ヶ月前に、国民党は上海を失っていたのです。

上海防衛軍を指揮していたのは、湯将軍でした。

そこへ共産党軍が殺到したのです。

上海を失った事で、国共内戦の行方は誰の目にも明らかとなりました。

五日前には米国務省も、

「チャイナは共産主義者の手中にある。

国民党政府はすでに大衆の支持を失っている」

と、公式に国民党への軍事援助の打ち切りを発表していたのです。

上海を失った国民党軍にとって、チャイナ大陸での最後の足場が福建でした。

それも、海岸沿いにある商都、厦門(アモイ)界隈だけが、国民党が守る唯一のチャイナ大陸での足がかりとなっていました。

つまりここを失えば、国民党は完全にチャイナ本土の支配権を失い、一方で共産党軍が、一気に台湾まで攻め込んで来る。

そうなれば、もはや蒋介石の命もない・・という追いつめられた情況にあったのです。

福建行きを承諾した根本陸軍中将を、湯将軍は「顧問閣下」と呼び、食事の際には一番の上席に座らせました。

いくら根本陸軍中将が恐縮して辞退しても、湯将軍はそれを許さなかったといいます。

戦を知る湯将軍は、それだけ根本陸軍中将の実力を理解していたのです。

昭和二十四(1949)年八月十八日、根本陸軍中将ら一行は、福建に向けて出発しました。

根本陸軍中将は、国府軍の軍服を与えられ、名前は蒋介石から贈られたチャイナ名の「林保源」を名乗りました。

厦門(アモイ)に到着した根本陸軍中将は、同地の地形等を調べ、即座に「この地は守れない」と判断しました。

商都、厦門は、厦門湾の中にある島です。

北、西、南の三方を大陸に面し、狭いところではわずか二キロしか離れていない。

三方から攻撃を受ければ、厦門はあっという間に陥落してしまいます。

さらに厦門は商業都市です。

二〇万人もの住民が住んでいる。

そんな場所で戦えば、当然、民間人に犠牲が出る。

さらに戦闘になれば、軍隊だけでなく、民間人の食料も確保しなければなりません。

つまり、二〇万食が余計にかかるのです。

それだけの食糧の供給は不可能です。

つまり厦門では、持久戦ができないのです。

一方、厦門のすぐ対岸にある「金門島」は厦門湾の外側に位置します。

海峡の流れが速く、これを乗り越えるためには、速度の速い船を使ってもスピードは出ません。

つまり上陸に時間がかかる。

しかも島の人口はわずか四万です。

島民達は漁業やさつまいもの栽培で生計を立てています。

島では、食料自給が可能です。

つまり大陸との通行を遮断されたとしても、金門島を拠点にすれば長期間戦い抜けるのです。

その日の夜、根本陸軍中将は、湯将軍に、自分の考えを話しました。

そして「共産軍を迎え討つのは、金門島をおいてほかにありません」と断言しました。

しかし湯将軍は押し黙ってしまいました。

すでに上海を失っているのです。

厦門を放棄すれば、共産軍は厦門を落としたと宣伝するだろう。

そうなれば湯将軍は再び敗軍の将となり、ひいては蒋介石の信頼をも失うことになるやもしれない。

けれど根本陸軍中将は言いました。

「いまは台湾を守ることが、

国民党政府を守ることです。

そのためには戦略的に金門島を死守することが力となります。

自分の名誉ではなく、

台湾を守る道筋をつけることが、

軍人としての務めではありませんか?」

この言葉に湯将軍は決断します

「厦門は放棄。

金門島を死守する!」

基本方針が固まると、さらに根本陸軍中将は作戦を深化させました。

共産軍は海軍を持っていません。

彼らが海峡を渡るためには、近辺の漁村からジャンク船と呼ばれる小型の木造帆船をかき集めることになるだろう。

ジャンク船なら、海で迎え討つこともできるが、それでは敵の損害は少なく、勢いに乗った共産軍を押しとどめることはできない。

ならば敵の大兵力をまず上陸させ、その上で一気に殲滅して国民党軍の圧倒的強さを見せつけるしかない・・・。

根本陸軍中将は大東亜戦争時に日本陸軍が得意とした塹壕戦法を再び採用します。

海岸や岩陰に穴を掘り、敵を上陸させ、陸上に誘い込んで殲滅する。

これは硫黄島や沖縄で、圧倒的な火力の米軍に対して大打撃を与えた戦法です。

根本陸軍中将は、共産党軍の上陸地を想定し、塹壕陣地の構築や、敵船を焼き払うための油の保管場所、保管方法など、日夜島内を巡りながら、細かなところまで指示を与えてまわりました。

十月一日、毛沢東による中華人民共和国の成立宣言が発せられると、勢いに乗った共産軍は、廈門さえも捨て、金門島に立て篭る国民党軍に、

「こんな小島をとるには何の造作もない、

大兵力を送り込んで

残党をひねり潰すだけのことだ」

と豪語しました。

十月半ばには金門島の対岸にある港でジャンク戦の徴発が始まりました。

船がまとまった十月二十四日の夜です。

そしていよいよ金門島への上陸作戦が始まりました。

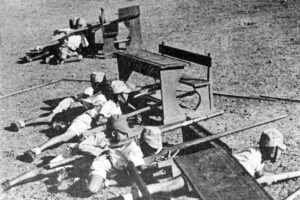

この日、金門島の海岸は、上陸した共産軍二万の兵士であふれかえりました。

彼らが上陸する間、島からは一発の砲撃も銃撃もありませんでした。

共産軍は悠々と全員が島に上陸しました。

そして露営陣地の構築に取りかかりました。

そのとき・・・。

突然彼らが乗船してきた海上のジャンク船から火の手があがりました。

火の手はあっという間に広がりました。

油を注がれた木造の小船は、次々と燃え上がりました。

つまり、共産軍は、完全に退路を絶たれたのです。

そして夜が明けました。

辺りが明るくなりかけたころ、突然島の中から砲撃音が鳴り響きました。

そしていままで何もないと思っていたところから、突然国民党軍の戦車二十一両が現れて、三十七ミリ砲を撃ちまくりながら、海岸にひとかたまりになっている二万の共産党軍に襲いかかりました。

逃げる船は既にありません。

共産軍は、国民党軍の戦車隊が出てきた方角とは反対側、つまり金門島の西北端にある古寧頭村に向かって逃げ落ちる他ありません。

これまでずっと敗北を続けてきた国民党軍です。

ほとんど初めてと言ってもよいこの快勝に、兵士たちは血気にはやりました。

そしてそのまま一気に古寧頭村に追い打ちをかけようとしました。

ところが根本陸軍中将は、これに待ったをかけました。

「このままでは巻き添えで、

一般の村民に被害が出る。

村人たちが大勢殺されたら、

今後、金門島を国民党軍の本拠として

抵抗を続けていくことが難しくなる」

そして、古寧頭村の北方海岸にいる戦車隊を後退させると、南側から猛攻をかけさせました。

そのうえで、敵に逃げ道を作って北方海岸方面に後退させ、そこを砲艇による海上からの砲撃と、戦車隊による挟み撃ちで、敵を包囲殲滅するという作戦を湯将軍に提示しました。

湯将軍は、根本陸軍中将のあまりの作戦見事さに、これをそのまま採用しました。

十月二十六日午後三時、根本陸軍中将の作戦に基づく南側からの猛攻が始まりました。

敵は予想通り、村を捨て、北側の海岸に向かって後退しました。

そこにはあらかじめ、砲艇が待機していました。

砲艇が火を吹く。

反対側から戦車隊が迫る。

共産党軍に逃げ場はありません。

砂浜は阿鼻叫喚の地獄と化し、午後十時、共産軍の生存者は武器を捨てて全員降伏しました。

この戦闘で共産軍の死者は一万四千、捕虜六千となりました。

国民党軍は、怪我人を含めて三千余名の損傷でした。

戦いは、あまりにも一方的な国民党側の大勝利に終わったのです。

わずか二昼夜の戦いで、共産軍の主力が殲滅したというウワサは、あっという間に広がりました。

これまで敗退続きだった国民党軍がいきなり金門島で大勝利したのは、「戦神」と呼ばれる日本人の戦闘顧問がついたからだとも・・・。

日本陸軍の強さは、当時、世界の常識です。

その日本の戦神が、国民党軍のバックについた。

それは共産軍からみれば死神以上に恐ろしいことです。

しかも悪いことに、このときの共産党軍は、中華人民共和国の建国宣言をしたばかりでした。

国民党に対する圧倒的勝利が連続していたから、気を良くして建国宣言したのです。

ところがその基盤が固まらないうちに、国民党軍に完膚なきまでに叩きのめされたとなれば、共産党の威厳を損ねることになります。

そしてこういうときの共産党のやり方は、決まっています。

「すべてなかったことにする」です。

こうして共産軍の進撃は完全に止まり、金門島は70余年を経た今日も、台湾領でいます。

十月三十日、湯将軍ら一行は、台北に凱旋する。湯将軍一行を迎えた蒋介石は、このとき根本陸軍中将の手を握って「ありがとう」とくり返したといいます。

けれど根本陸軍中将は、

「北支撤退の際、蒋介石総統にはたいへんな恩を受けた。

自分はそのご恩をお返ししただけです」

と静かに語りました。

結局根本陸軍中将は、この功績に対する報償を一銭も受け取らず、また、日本で周囲の人達に迷惑がかかってはいけないからと、金門島での戦いに際しての根本陸軍中将の存在と活躍については、公式記録からは全て削除してくれるようにとくれぐれも頼み、台湾を後にしました。

ただ、行きのときの漁船での船酔いがよほどこたえたのか、はたまた蒋介石のお礼の気持ちか、帰りは飛行機で帰国されています。

羽田に着いたとき、タラップを降りる根本陸軍中将の手には、家を出るときに持っていた釣り竿が、一本、出たときのままの状態で握られていました。

それはあたかも、

「ただちょいとばかり釣りに行ってただけだよ」

といわんばかりの姿でした。

中将は家を出るとき、家族に「釣りに行って来る」と言って出られました。

そのときの釣り竿をずっと持っていたのです。

どんなに激しい戦地にあっても、途中にどんな困難があっても、そして何年経っても、決して家族のことを忘れない。

それは根本陸軍中将の、父として、夫としての家族へのやさしさだったのかもしれません。

奥さんや娘さんも偉いです。

ただ出ていったときと同じ姿で、まるで出かけたその日の夕方にでも帰ってきたかのように釣り竿を手に帰宅した夫に、ただいつもと同じように「おかえりなさい」と言って、夕餉を用意し、そのまま夫が死ぬまで、

「あなた、どこに行っていたんですか」と問うこともしませんでした。

軍人の妻とは、そういうものと心得ていたからと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、釣り竿を持って出ていったその日から、夫は突然、行方不明になったわけです。

奥さんはその間、子を抱えて、終戦直後という食料も衣類もない過酷な時代を、ひとりで乗り越えるしかなかった。

さぞかしたいへんなご苦労があったものと思います。

けれど3年経って夫が、つい今朝出ていって、まるでその日の夕方帰宅したかのように帰ってきた。

その日も、それからのまる40年間も、奥さんは夫が死ぬまで、一度も夫に、どこに行っていたのか、何をしていたのかと尋ねることをなかったし、いない間の苦労を夫に咎めだてすることも一切なかったといいます。

日本では古来、男女は対等です。

どちらが上ということはありませんし、支配と被支配の関係でもありませんし、隷属の関係でも、依存関係でもありません。

対等ということは、男女がともに精神的に「自立」しているときにはじめて成り立つものです。

そして咎めだてしなかったということは、そこに絶対的な夫婦の信頼があったということです。

また娘さんも同様に、父をまったくとがめることをしなかったそうです。

つまり親子の間にも、自立と本物の「信頼」という強い絆があったのです。

すごいことだと思います。

いつの日か、根本博陸軍中将ご夫妻の映画ができたら良いなと思っています。

そしてそのような映画が、上映中止に追い込まれることなく、多くの日本人の賛同を得ることができる、そのような日本にしていくことこそ、いまを生きる私たちの使命なのではないでしょうか。

※この記事は、2012年11月のねずブロ記事のリニューアルです。