欧米の映画やテレビ番組を観ると、毎度出てくるのがギリシア神話の世界です。

ギリシャ神話は、紀元前15世紀頃に遡(さかのぼ)る物語、つまりいまから3500年ほど昔の神々の物語です。

その物語を2800年ほど前に吟遊詩人ホメロスが「イーリアス」や「オデッセイア」などとして語ることで、広がったとされます。

けれど、不思議に思いませんか?

ギリシャの神話が、どうしてヨーロッパの主だった国々の神話になっているのでしょう。

神話というのは、民族ごとに成立していたはずのものです。

それがどういうわけかギリシャ神話が西欧の基本となる神話となっている。

実はこのことには、モンゴルの大帝国が関連している・・・というのが今回のお話です。

ちなみにそのギリシャ神話、子供のころ、童話などで読まれた記憶のある方も多いかと思います。

世界が混沌としたカオスの時代からはじまり、オリンポス神々の逸話によって語られる世界。

とても美しく、甘美な世界であるようなイメージが、かなりあると思います。

大王神であるゼウス、神々の女王のヘラ、知恵と芸術の女神アテナ、光の神のアポロン、愛と美しさの女神アフロディーテ(ヴィーナス)、戦いの男神のアレス、貞淑の女神アルテミス、豊穣の女神デメテル、雷と火の男神のヘパイストス、青年神ヘルメス、海神のポセイドン、家族の女神ヘスティア。

強く、美しく、魅力的な神々の織りなすギリシャ神話は、素敵な物語と思っておいでの方も多いと思います。

そこで、そのギリシャ神話に出てくる物語の一部を抜粋してみます。

「大地の母神ガイアは、

子のウラノスと交って

キプロスたち三つ子を産んだ。

彼らはひとつ目の怪物であった」

「大地の母神であるガイアは、

父ウラノスの男根を切れと息子のクロノスに命じた。

母から鎌を渡されたクロノスは、

母ガイアと父がまさに交合しようとするときに、

父の男根を切り落とした。

こうしてクロノスは神々の王となった。」

「王となったクロノスは、

実の妹のレイアと結婚して5人の子をもうけた。

クロノスは、

我が子に打ち負かされて

王位を奪い取られる運命にあると

予言されたため、

生まれてきた子を順番に食べてしまった。」

「このとき妻のレイアが隠しとおした子がゼウスであった。

ゼウスは成長すると

祖母のガイアに教えられた通りに

父クロノスを騙して吐き薬を飲ませた。

クロノスはゼウスに飲まされた石を吐きだし、

続けてクロノスが食べたゼウスの兄や姉を吐き出した。

吐き出された兄弟たちはゼウスの家来となってクロノスと戦った。」

「クロノスの子のうちのひとり、

女神のヘラは、

実兄の妃となり、

オリンポスの女王となった」

「プロメテウスの犯した罪のために弟のエピメテウスはオリンポスを追放された。

エピメテウスは地上で人間とともに暮らしていたが、

怒りのおさまらないゼウスは、

人間にも罰をあたえようとした。

そこで何でも作れる鍛冶屋の神のヘパイストスに

女性を造らせた。」

「できあがった女性に、ゼウスは命を吹き込んだ。

このときゼウスは、女性に、

美しさ、歌と音楽、

賢(かしこ)さと狡(ずる)さ、好奇心を与え、

ゼウスは『これは人間にとっての災(わざわ)いとなろう』

と述べた。」

なにやらとても残酷ですし、また女性を「人間にとっての災(わざわ)い」と規定するなど、読んでみらたものすごい内容ですが、どうしてそのようなストーリーがヨーロッパ全域の神話となって広がったのかというと、実はその理由が元《モンゴル》の大帝国の台頭と滅亡にあります。

よく誤解されていることですが、13世紀以前のヨーロッパの白人社会というのは、決してみやびで豊かな王国社会ではありません。

言葉はキツイですが、殺し合いと収奪が織りなす、いわば暴力的で原始的な社会でした。

そこにやってきたのが、モンゴルの大帝国です。

モンゴルは「力で支配」した面ももちろんありますが、どうしてその力を得ることができ、どうして多くの諸国や民族がモンゴルに従ったかというと、実はモンゴルが、きわめて平等な「一定税率」を採用し、かつ、すべての兵を正規兵として組み込むという、それまでのユーラシア大陸に存在しない、まったく新しい社会体制を築いたことによります。

まず税制についていえば、それまでの大陸では、門番が相手を見て入城税を取るというやり方になっていました。

大陸内部では、飲水が貴重です。

その飲水が湧く泉のあるところを護るために城塞が気づかれたのが城塞都市国家です。

税制が厳しいから、人々がそこから逃げ出したとしても、どこかの城には入らなければ水を飲むことができない。

だから城に入りたい。

けれど入るためには、入り口で門番に法外な税を取られていたのです。

この仕組みは、門番にとっても、城の王にとっても有利な税制です。

ですが、城塞都市から城塞都市へと移動しながら商売をする商人たちにとっては、門番の気分次第、門番との力関係で税が決まるという仕組みは、あまりに乱暴です。

モンゴルは、この入城税を、モンゴル帝国の支配下にあるすべての城塞で定額化しました。

このことは、城塞間の物流を活発化させ、城塞都市に住むすべての人々の経済を成長させました。

逆に言えば、モンゴルの支配下にある城塞都市が、極めつけの好景気を満喫しているのに、モンゴルの支配下にない城塞都市では、相変わらず王と門番ばかりが威張っていて、庶民生活は貧困状態にあるし、商業も振るわないのです。

そうなれば、むしろモンゴルがやってくることを城民たちが歓迎します。

歓迎しないのは、個人的な利得を得ていた王と門番だけです。

さらにモンゴル帝国の軍制も、時代を変えるものでした。

それまでの戦争は、王や貴族が、城の民を強制徴用して、弓や刀や盾を持たせただけの奴隷兵の戦いです。

戦争をしたい人たちは後ろで指揮をしているだけで、戦いをするのも、命を失ったり大怪我するのも、無理やり家族と引き離されて兵にされた庶民です。

強制的に兵にされているだけで、ひとりひとりには、まるでやる気はない。

ところがモンゴルは、軍のすべてを10人組にしています。

戦いに勝利すると、戦利品のうちの2割をモンゴルの将軍が取って、残りの8割を10人の将軍に均等に与えます。

将軍は自分の取り分としてそこから2割を取り、残りを10人の副将軍に与えます。

副将軍は自分の取り分としてそこから2割を取り、残りを10人の将に与えます。

将は、自分の取り分としてそこから2割を取り、残りを10人の兵長に与えます。

兵長は自分の取り分としてそこから2割を取り、残りを10人の什長に与えます。

什長は自分の取り分としてそこから2割を取り、残りを10人の兵に与えます。

この報酬制度は、たとえその兵が亡くなっても、その家族に確実に届けられました。

モンゴルは、戦えば必ず勝ちました。

ですからモンゴルの軍団に参加することは、そのまま儲けに繋がることでした。

当然、モンゴルの軍団は、自分が死んでも報酬は確実に家族に届けられるのですから、名誉ある死をも厭わない軍団になります。

片や、無報酬で強制徴用された奴隷兵。

片や、死んでも報酬がもらえる志願兵。

こうなると、もはや戦う前から「勝負あった!」です。

実は、こうした報酬制度や軍制は、日本の源氏の軍制とまったく同じものであったことは、まことに興味深いのですが、その話はさておいて、こうした税制や軍制に加えて、騎馬を活かしたモンゴル軍の機動力も相まって、モンゴル帝国はまたたく間にユーラシア大陸を席巻し、その勢力は遠く東欧にまで及ぶことになったわけです。

ヨーロッパ戦線を担当したバトゥが、たまたま大ハーンのオゴデイが重篤となったために、大ハーンの後継者を決めるためにモンゴルへと帰還してくれたおかげで、西ヨーロッパはモンゴルに組み込まれずにすみました。

けれどあと半年、バトゥの帰還が遅れたら、おそらく北欧やイギリス、フランス、スペインなども、完全にモンゴルに飲み込まれたであろうと言われています。

ところがそれだけの勢力を誇ったモンゴルの大帝国が、世界史の教科書では、またたく間に歴史から消えていきました。

これはモンゴル帝国が滅んだのではなくて、モンゴルの相続制度が、息子たちへの財産(領地)の均等配分する方式であったことによります。(実はこれもまた源氏の仕組みと同じです)

つまり相続が行われるたびに、領土が分割され、細分化されていきます。

つまり領土が相続によって細分化されていくことによって、モンゴル帝国は、いくつもの小国に分裂していったのです。

世界史の教科書では、モンゴル帝国は、次にチャイナの王朝となる「明」の朱元璋(しゅげんしょう)によって、あたかも軍事的に滅ぼされたかのように書いたりしていますが、大きな間違いです。

実はモンゴル帝国の末期の1340年代に、チャイナで疫病(ペスト)が猛威をふるいました。

それがどのくらいの猛威だったかというと、当時の元帝国の人口が1億2千万人です。

なんと、このうちの9500万人が死亡しました。

そしてこのペストが、モンゴルの交易ルートに乗ってヨーロッパにまで感染が拡大し、当時のヨーロッパの人口の6割を失わせています。

この時代、感染症がウイルスによって引き起こされるなんてことは、誰も知らない(わからない)時代です。

目の前で人々がバタバタと死んでいくのは、これは神の怒りとしか思われない。

そして神の怒りを鎮めるのは、もっぱら宗教の役割です。

さまざまな宗教が起きた中で、元では白蓮教が教団勢力を伸ばしました。

白蓮教が最大勢力となり得た理由は、彼らがあるときはキリスト教を名乗り、あるときは仏教を名乗るなど、要するに現世利益のためならなんでもありの宗教であったことによります。

その白蓮教では、肉体は闇の存在で悪魔であり、霊魂は光であって尊いものと教えました。

このため汚れた肉体同士の接触を極度に嫌いました。

ハグも禁止、握手も禁止、ついでに性交も忌避されました。

つまり極端に肉体の接触を避ける教団であったわけで、この事が結果として白蓮教徒をペスト感染から遠ざけることになり、教団勢力拡大に寄与することになったのです。

普通にハグの習慣を持つモンゴルと、肉体の接触を嫌う白蓮教。

ペストによって人々がバタバタと死んでいく中で、白蓮教は教団勢力を伸ばし、その白蓮教徒たちは1351年に紅巾の乱を起こしました。

けれど、モンゴルの将官たちは、ペストが怖くて戦えない。

結局、モンゴルは、衛生環境に問題のある大都(北京)を捨てて、疫病の流行のない北方の遊牧地帯に避難して去って行ったのです。

一方で、無人の野を行くがごとく元の領土を奪った紅巾軍の将官であった貧農出身の朱元璋は、誰も居ない北京に殴り込み、誰もいない王城を奪って1368年に皇帝を名乗って即位しています。

こうして建国されたのが明朝です。

もっともこうして生まれた明も、17世紀にはやはりペストが原因で、滅ぼされていくのですが。。

要するにチャイナでは、疫病の大流行(これに蝗害や洪水なども加わる)によって、大量死が起こり、都度、王朝が交代してきた歴史が繰り返されています。

疫病、蝗害、洪水といった危機に際して、その被害をまともに受けた地域と、受けなかった地域や民族が、中原を統一して新たな王朝を建ててきたのが、チャイナの歴史であるわけです。

一方、元の勢力が衰えた中東では、オスマンの大帝国が台頭しました。

オスマンの宗教は御存知の通りイスラム教ですが、イスラムでは、ハグやキスは厳禁で、異性との肌の接触も身内以外とは厳禁です。

つまり結婚しなければ男女が肌を合わせることができません。

ということは、感染が起こりにくいわけで、結局、ペストの流行によってモンゴルの勢力が衰えさせたところに、ペストの感染率が低いイスラム教徒が、新たに起こした国がオスマンの大帝国であったわけです。

ちなみに数ある中東商人の中で、どうしてオスマン家だけがここで興隆できたのかというと、そこにも理由があります。

モンゴル帝国は紙の通貨である「交鈔(こうしょう)」を発行していましたが、この通貨が通貨としての価値を持ったのは、モンゴル帝国がその交鈔と塩の交換を保証したことによります。

大陸内部では、塩がとにかく貴重です。

塩がなければ人は生きていけない。

だからその塩への交換券が(もともとは通行免税券)そのまま通貨としての役割を果たすようになったのです。

ところがモンゴル帝国がペストの流行とともに滅ぶと、紙の交鈔と塩の交換もなくなります。

つまり、紙の通貨が、そのままただの紙切れになってしまったのです。

ほとんどの大金持ちが、このときに財産を失うことになりました。

ところが、そのモンゴル帝国の時代に、しきりに日本との交易によって黄金を溜め込んだ一族がいたのです。

それがオスマン家でした。

紙の通貨が価値を失ったとき、極めて高い交換価値を持つ黄金を独占的に持っているところには、人も集まります。

オスマンは、力自慢、腕自慢のボディーガードたちを指揮者にして、地中海で交易する商人たちから無理やり高額な税を取り立て、ますます富を拡大していきました。

こうしてオスマンは、中東から東ヨーロッパあたりまでを勢力下に治め、地中海交易の利権を完全に独占していきました。

こうなると、地中海沿岸のヨーロッパ諸国は、きわめておもしろくないわけで、生き残った人たちは、自分たちの独立を求めていこうとします。

そしてこのときに、元に征服されたヨーロッパだけれど、俺達には大昔からの歴史伝統文化があるのだ、ということで興ったのが、有名なルネッサンス運動です。

ルネッサンス運動は、ひとことでいえば「ギリシャ・ローマの時代に還れ」というものです。

ここで自分たちが栄えある歴史を持った種であることを裏付けたのが、ギリシャ神話であったわけです。

いまでも現在進行系で続いていますが、王国どうしが戦いに明け暮れると、破れた側は国が失われるだけでなく、文化や神話も失われます。

ヨーロッパでは王国同士の殺戮と、極限までの収奪によって、古い文化がことごとく滅ぼされてしまっていました。

文化を失うということは、還るべき原点を失うということです。

そこでルネッサンス運動に採用されたのが、ギリシャ神話であったわけです。

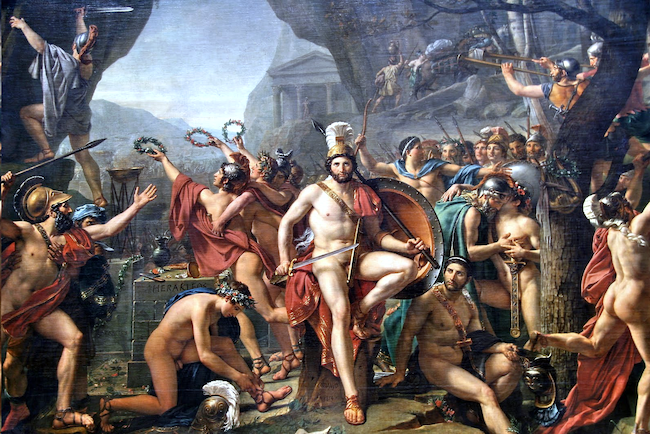

ギリシャ神話には、もちろん、上にご紹介したような、残酷な面もありますが、一方では、ペルシャ戦争におけるテルモピュライの戦いで、100万の軍勢を持つペルシア軍に対し、スパルタ国のレオニダス王は、わずか300の手勢を率いて果敢に戦い、全滅しながらもペルシャの2万の兵を倒したといった勇敢な物語が描かれています。

ヨーロッパでは、いまなおこのレオニダス王とスパルタ兵を顕彰し、テルモピュライには顕彰碑が建てられて、観光名所ともなっています。

日本では、先の大戦において数々の玉砕戦が営まれましたが、国をあげての顕彰は、戦後75年経ったいまなお行われていません。

これに対し、ヨーロッパでは、紀元前480年のテルモピュライの戦いが、2500年経ったいまなお語り継がれ、映画化され、またドラマ化されてるわけです。

誇りというものは、保ち育まなければならないものであることを、あらためて痛感します。

いずれにせよ、少々難ありといえども、神話や歴史が、民族ての誇りを育くみます。

そして神話は、何が正しくて、何が間違っているのかという美意識や物事の正邪や善悪の判断の根幹となるのです。

戦後の日本は、昭和20年(1945年)にGHQによって神話教育が禁止されました。

その禁止事項を、戦後78年も経過して、いまだに日本政府は守っています。

律儀という面では素晴らしいかもしれませんが、日本人としてのアイデンティティを失うことは、とても残念なことです。

このことについて、文科省を責める声は度々あがりますが、文科省は行政のお役所ですから、法律や通達で決められた範囲の仕事しかできません。

そしてその決まりが、神話教育の禁止であれば、文科省の役人がどれだけ個人としては復活を願っていたとしても、復活させることはできません。

では、昭和20年の神話教育禁止の通達を廃止して、神話教育を行うことを意思決定するのは、どこでしょうか。

それは立法府である国会の仕事です。

行政はルールを守るところ。

国会は、そのルールそのものに変更を加えるところです。

その国会における議員が、「文科省が悪い!」などと言っているようでは、何も変わりません。

議員が、ひとつの思いを実現しようとするなら、同じ意見を持つ議員の仲間を集め、勉強会を開催し、仲間の議員の数を過半数にしていくことで、はじめてそれを実現することができます。

それが議会制民主主義です。

面倒な仕組みと思う方がおいでかもしれませんが、もともとの日本的仕組みなら全会一致です。

全員の賛同が得られるまで、変えることができない。

それから比べたら、過半数の賛成だけでなんでもできてしまう現代日本のしくみの方が、よほど楽といえるかもしれません。

大切なことは、誰かを犯人扱いして責めることではありません。

同じ志を持つ仲間を集め、みんなで勉強し、合意の形成を図っていくことです。

それは、いつの時代でも変わらぬ大切なことです。

ことは、そうした合意の形成です。

「確(かた)ク神州ノ不滅ヲ信シ(じ)

任(にん)重クシテ道遠キヲ念(おも)ヒ

総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ」とは、昭和天皇の終戦のご詔勅です。

そのお言葉通りに、謙虚に進むことが、我々臣民の道であると信じています。

※この記事は2020年9月のねずブロ記事のリニューアルです。