『史記』に「妲己と紂王(だっきとちゅうおう)」の逸話があります。

紀元前11世紀頃の、殷(いん)の時代の出来事です。

ちなみにこのことを「中国の殷王朝」という言い方をするのは、正しくありません。

中国というのは、エリアのことを指すわけではなくて、現在の中華人民共和国の国名、もしくは1911年(明治44年)に起きた辛亥革命時の中華民国の国名のいずれかを短縮した略称です。

要するに20世紀になってはじめて登場した名称であって、紀元前はおろか、19世紀まで、そのような国は世界中どこを探しても存在していません。

したがって、「いま中共政府が置かれているエリアに紀元前11世紀に存在した殷の王国」というのなら正確で、これを短縮して述べたいなら、たとえば「47(漢字で書くとチェックされる)の殷王朝」とか、「中原にあった殷王朝」、あるいは「中華の殷王朝」というあたりしか、実は言いようがないし、それ以外の呼び方は、本当は、たいへん相手国に失礼にあたるのです。なぜなら、嘘を言うことになるから、相手に誠実ではない呼び方をしていることになるからです。

話が脱線しました。

さて、殷の時代のこの頃の皇帝は、第30代の紂王(ちゅうおう)でした。

紂王は、頭もよく武力にも恵まれ、その力量は人々を凌駕し、猛獣すらも手で撃ち殺す程であった人です。

『史記』は、その紂王について、

「その知たるや諫めを遠ざけるに足り、

その言たるや非を飾りて是なるが如くに論ずるに足り、

人臣に対しては己が才能に驕り、

天下に対してはその盛名に驕り、

誰一人として己に及ぶ者はいないと自負していた。」

と書いています。

その紂王のもとに、殷に滅ぼされた有蘇氏から、妲己(だっき)という美女が献上されます。

妲己は十代後半でしたが、強大な権力者である紂王にも物怖じせず、媚びもせず、それでいて妖しい魅力をもっていたのだそうです。

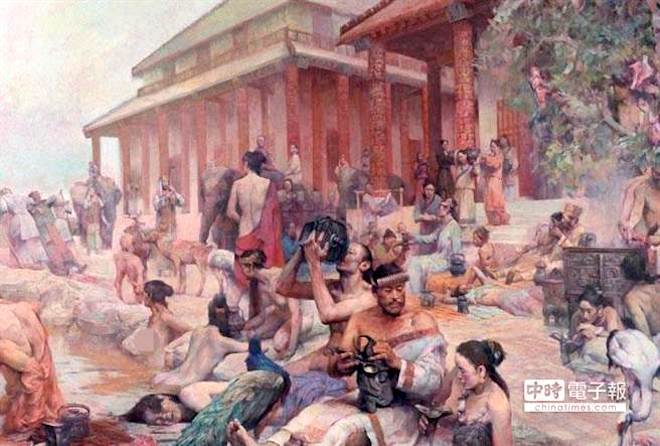

そんな妲己の虜(とりこ)になった紂王は、彼女の気を引こうと、彼女に金銀財宝を与えたのみならず、庭に砂の離宮を建て、離宮の庭園にある池に酒を満たし、木々には美味しい干し肉を吊るし、淫靡な音楽を流し、多数の奴隷たちの男女を裸にして、思うがままに交合をさせます。

そしてそんな様子を前に、紂王は妲己との愛欲に耽ります。

これが『酒池肉林』の語源です。

ところが話は、まだまだ続きます。

淫猥な遊びに飽きた二人は、今度は奴隷たちに刀を持たせて、眼の前で殺し合いをさせて、これを見て愉(たの)しむようになるのです。

さらにこれを拒否する者に、みせしめとして、「蟇盆(たいぼん)」と「炮烙(ほうらく)」という刑を与えました。

「蟇盆(たいぼん)」というのは、地面に穴を掘り、その中に数千匹の蛇を入れ、その中に罪人を突き落とすというもの、

「炮烙(ほうらく)」は、真っ赤に熱した銅の橋に油を塗り、その橋の上を罪人に渡らせるというものです。

湾曲した銅の橋に油が塗られていては、滑って渡れるはずもなく、さらに真っ赤に焼けた銅板の上で大やけどを負って苦しみ、最後は火の中に人が落下して焼け死ぬのを、妲己と紂王は抱き合って笑い転げて見ていたといいます。

また、こうした行状に諫言を行う忠臣は、生きたまま縛り付けて心臓をえぐりとり、処刑後は食用肉にしたと書かれています。

これはは、吊るして干し肉にして食べた、ということですが、これらの凶行の発案は、ことごとく妲己の発案だったというから驚きです。

それで妲己と紂王がその後どうなったかというと、この二人の暴虐にいたたまれなくなった太公望(たいこうぼう)などが周の武王を担いで決起し、牧野の戦いで殷を破り、これにより600年続いた殷王朝が滅亡するのです。

このとき妲己は、紂王とともに、宮殿に火を放って死んだと書かれています。

要するに紂王が、殷の最後の皇帝となったわけですが、このように王朝の最後の皇帝は、あからさまに悪行が書かれているのがChinaの史書の特徴です。

王朝の権威は天命によって授かるという易姓革命思想を持ったChinaでは、王朝を築いた最初の王は徳が高く、最後の王は、残酷無比のろくでなしとして描かれます。

けれど実際には、始祖の皇帝から最後の皇帝まで、いずれも残酷さにかけては人語に落ちなかったわけで、そのことは比叡山延暦寺の第三代法主の慈覚大師が、唐の国へ留学した際の見聞録『入唐求法巡礼行記』に詳しく書いています。

特定の人が権力を持ち、その権力者が責任を問われないようになると、これが特権階級化します。

特権階級化した人たちは、何世代かすると、これを当然の権利と考えるようになり、結果として特権を持たない層の人たちを、人としてさえ見なくなります。

民衆は、単なる肉の塊、もしくは動く道具でしかなくなるのです。

このことは、洋の東西を問わず同じことで、かつての植民地支配の時代には、支配層の白人女性たちが、現地の少年少女たちに、まるで鳩に餌を巻くように、食べ物を巻いている様子の映像などが残っています。

彼女たちにとって原住民の子供たちは、公園の鳩程度の存在だったわけです。

どうしてこのようなことが起こってしまうのか。

その理由のひとつが、権力と責任の関係です。

Chinaの史書は、『史記』以来、代々の王朝によって正史として書かれていますが、いずれも自分たちの王朝がいかにして正統なのかを証明することを目的に書かれていますから、そこに記述されているのは、前の王朝の歴史です。

そして、例外なくすべて同じパターンで、最初の皇帝はまともだったけれど、最後はろくでなしだったために、天命があらたまったのだという構成になっています。

最初に現王朝を倒すために兵を挙げたときは、現状の不条理に対する義憤や、正義を貫こうとする理想に燃えていたというわけです。

世の不条理を正し、良い世の中を築こう!、そういう理想のもとに人が集まり、挙兵され、苦しい戦いを制して新たな王朝を築いた・・・というのがチャイナの史書が描く、毎度おなじみのパターンです。

歴史が、テレビのシリーズものの時代劇さながらにパターン化されているのです。

けれど現実には、暴力団の大将が皇帝を名乗り、疫病が流行して国の人口が5分の1に減り、王朝が消滅もしくは都から逃亡して、誰もいなくなったところに、別な盗賊団の大将が入り込んで、新たな王朝の皇帝を名乗った・・・というのが実際の歴史です。

つまり事実と真実の間に、ものすごく大きなギャップがあるわけです。

そしてひとたび王朝ができあがると、その皇帝は天命を授かった人ですから、いわば神の代理人です。

神は直接人々と口をきくことはありませんから、神の代理人となるということは、皇帝は人を超越した神そのものとみなされるわけです。

従って、皇帝は一切の政治責任を負いません。

国家最高の権力者でありながら、一切の政治責任を負わないのです。

そうすると、これが二代、三代と重なる内に、責任を負わない権力が常態化します。

何をしても一切の責任を負わなくて済むのですから、それはエスカレートしていきます。

要するに、やりたい放題になるのです。

反対意見を唱える者には、平気で死が与えられ、このことが世の中の仕組みとして定着すると、上に立つ者は、常に下の者からいくらでも、まったく責任を負うことなしに全てを奪うことが可能になります。

こうして、ほんの一握りの人の贅沢のために、他の圧倒的多数が犠牲にされていくわけです。

これに対し日本では、天皇はまさしく神とつながる国家最高の存在ですが、政治権力を持ちません。

どこまでも神とつながる存在であって、これを国家最高の権威としてきたのが日本の歴史です。

そしてその国家最高権威が、国民を「おほみたから」とします。

政治を司る政治権力者は、その天皇によって親任される人です。

そして天皇の「おほみたから」の繁栄のために働きます。

しかも、そのために与えられた権力には、常に責任がついて回ります。

つまり日本では、権威と権力を切り離すことで、権力に責任を科すことに成功しているわけです。

日本でも権力者は世襲ですが、仕組みが「権威から権力を授かり、おほみたからに対して責任を持つ」という構造ですから、権力者の家に生まれた跡取り息子は、幼い頃から、責任を取る覚悟と民をたいせつに思う心を徹底的に教育されました。

食事をして、「うまぁ〜〜い!」などと叫ぶことなど、絶対に許されません。

美味しい作物を口にすれば、「世の中はきっと満足するであろう(世は満足じゃ)」が精一杯です。

美味いとか不味いとか言ったり、食べ物に好き嫌いを言うのは我儘であり、その食べ物を造ってくれた民や、城に運んでくれた人、調理をしてくれた人に対して非礼であるとされました。

食事をするときに、あぐらをかくことも許されません。

民が一生懸命作ってくれた作物を口にするのですから、殿様であっても、貴族であっても、食事をするときは正座をして、「いただきます」と深々と頭を下げていただきます。

民が飢饉になれば、お城の備蓄米を放出し、自らは米を食べずに毎日を芋ですごします。

なぜそうなるかといえば、権力を担うものは、民に対する責任を持つからです。

しかも、日本では、政治権力を持たない陛下さえも、震災のときには、自らの部屋では、エアコンを使うことも拒否なさいます。

上がそうなら、下にある権力者はなおさらです。

日本は、もともとそういう国柄なのです。

日本は調べれば調べるほど、まっとうな国だし、まっとうでないとされてきた歴史上の出来事も、よくよく調べてみれば、巷間言われてきたことは単なる不勉強で、実はきわめてまっとうな出来事であったとわかるのです。

※この記事は2021年6月のねずブロ記事の再掲です。

日本の素晴らしさをまた勉強できました。