以前、神代文字についての考察をブログに書いたことがあります。現在の学界では、神代文字の多くは江戸時代以降の創作とみなす見解が主流です。

それでもなおこの問題を改めて取り上げるのは、「存在するか否か」を断定するためではありません。むしろ、確証がそろわない対象に対して、私たちはどのような姿勢で向き合うべきなのか――その歴史認識の作法そのものを考えたいからです。

本稿では、文字成立の一般原理、史料状況、学説史、方法論を順に整理し、日本列島の古代文字様体系をめぐる問題を、結論ではなく検討可能性という視点から見直していきます。

【序章】本当に日本に文字はなかったのか

日本には、漢字が伝わる以前には文字が存在しなかった――一般にはそのように説明されることが多いようです。

けれども、この説をそのまま受け取ろうとすると、いくつか素朴な疑問が生まれます。

たとえば、日本語には整然とした五十音の体系があります。

この音の配列は、いつ、どのように成立したのでしょうか。

もし日本にまったく文字文化が存在しなかったとすれば、この体系の成立過程を説明することは、決して容易ではありません。

もちろん、「文字がなかった」とする見解にも、それなりの根拠があります。

しかし同時に、別の角度から眺めてみると、必ずしもそれだけでは説明しきれない事実や記録が残されているのも確かです。

そこで本稿では、「漢字以前にも、日本列島に何らかの記号体系や文字的文化が存在していた可能性はないのか」という視点に立ち、いくつかの史料や現象を手がかりとして考えてみたいと思います。

この話を最初にブログに書いたのは2018年1月ですが、今回はあらためて文案を整理してみます。

はじめに申し上げておきますが、ここで述べるのは結論の断定ではありません。

むしろ、これまで当然とされてきた理解をいったん横に置き、別の可能性を丁寧に検討してみようとする試みです。

歴史とは、決めつけることで閉じるものではなく、問いを持つことで開かれていくものだからです。

【第1章】五十音という謎

日本語には「あ・い・う・え・お」から始まる、いわゆる五十音表があります。

多くの人にとってこれは自明の体系であり、改めてその成立過程を疑問に付す機会は少ないかもしれません。

しかし、注意深く観察してみると、この配列はきわめて特異な構造を備えています。

まず、日本語の音声は実際には五十音のみで構成されているわけではありません。濁音・半濁音・拗音・促音・長音など、音声体系はより多様です。発音機構のみを基準とするなら、音の分類はさらに複雑な体系となっていても不自然ではないでしょう。

それにもかかわらず、日本語の音は整然と配列された「五十音」という枠組みで整理されています。この点は、純粋に音声学的必要性のみからは説明しにくい側面を含んでいます。

では、この配列は何を目的として構成されたのでしょうか。

もし五十音が単なる発音分類ではなく、別種の機能――すなわち記号体系あるいは配列表としての役割――を前提として成立したものだとすれば、この整然とした構造にも別の意味が見えてきます。

すなわち五十音とは、単なる「音の配列」ではなく、

一定の順序性を持つ「記号体系」であった可能性があるということです。

この仮説に立てば、五十音が早い段階から体系化されていたとしても不自然ではありません。むしろ、音そのものではなく「配列」が先行して存在したと考えるほうが、理解しやすくなる点も見出せます。

もちろん、現行の五十音表が現在の形で整序された時期については諸説あり、後世の整理が加わっている可能性もあります。

ただし本稿で問うのは成立年代の断定ではなく、「なぜ音の配列という発想が強固に成立し得たのか」という点である。

では、その配列の起源はどこに求められるのでしょうか。

次章では、その手がかりとなる古代の記号文化について検討します。

【第2章】占いと記号文化――文字成立の前段階

文字の起源を考える際、しばしば見落とされがちなのが、「文字以前の段階」に存在していた可能性のある「記号文化」です。

文字はある日突然発明されるものではなく、多くの場合、何らかの記号体系の蓄積と整理の過程を経て成立すると考えられています。

その観点から注目されるのが、古代社会に広く見られる「占術」の存在です。

古代の占いは、単なる迷信的儀礼ではなく、社会的意思決定や祭祀判断に用いられる重要な制度でした。

とりわけ鹿骨占いや亀甲占いのような方法では、骨や甲羅を焼いた際に生じる亀裂の形状が解釈対象となります。

そこに現れる線や分岐、点状の痕跡などは偶然に生じるものですが、占いが繰り返し行われる過程で、それらの形は次第に分類され、一定の型として認識されていった可能性があります。

これは実在を断定するための復元ではなく、記号体系が成立し得る一般的経路を、日本列島にも適用可能な形で示した作業仮説としてです。

このように考えると、こうした現象は、文化史的に見れば自然な流れです。

すなわち、

現象の観察

↓

形状の分類

↓

型への名称付与

↓

名称の音声化

↓

音と形の対応関係の固定化

という段階的過程です。

この段階的な流れが成立すると、形は単なる痕跡ではなく意味を持つ記号となります。

さらに音を伴うことで、記号体系として機能し始めます。

ここに至って、はじめて「文字に近いもの」が成立したと考えることができます。

もしこのような過程が古代日本列島においても存在していたとすれば、一定数の型と音の対応関係が体系化されていた可能性は十分に想定されます。

そして、その体系が後に整理・固定されることで、配列を持つ記号群、すなわち音列体系として認識される段階に至ったとしても不自然ではありません。

この仮説は、文字が最初から言語を書き表す目的で生まれたのではなく、むしろ占術・祭祀・分類といった実践的必要の中から生まれた可能性を示唆します。

実際、世界各地の古代文明においても、文字の初期形態は宗教的・儀礼的用途と密接に結びついていることが指摘されています。

したがって、もし日本列島においても同様の過程が存在していたと仮定するならば、現代において確認できる多様な古代文字様図形や記号群を、単なる装飾や模様としてのみ扱うのではなく、記号体系の痕跡として再検討する余地が生まれます。

では、実際に日本にはどのような記号的文字群が伝えられているのでしょうか。

次章では、いわゆる「神代文字」と呼ばれる諸体系について、その特徴を整理していきます。

【第3章】神代文字と呼ばれる諸体系――分布と共通性

前章では、文字が成立する以前の段階として、記号体系が形成されうる過程を確認しました。

ここではその仮説を踏まえ、日本列島に伝えられている古代文字様体系――一般に「神代文字」と総称される諸例について、その特徴を整理します。

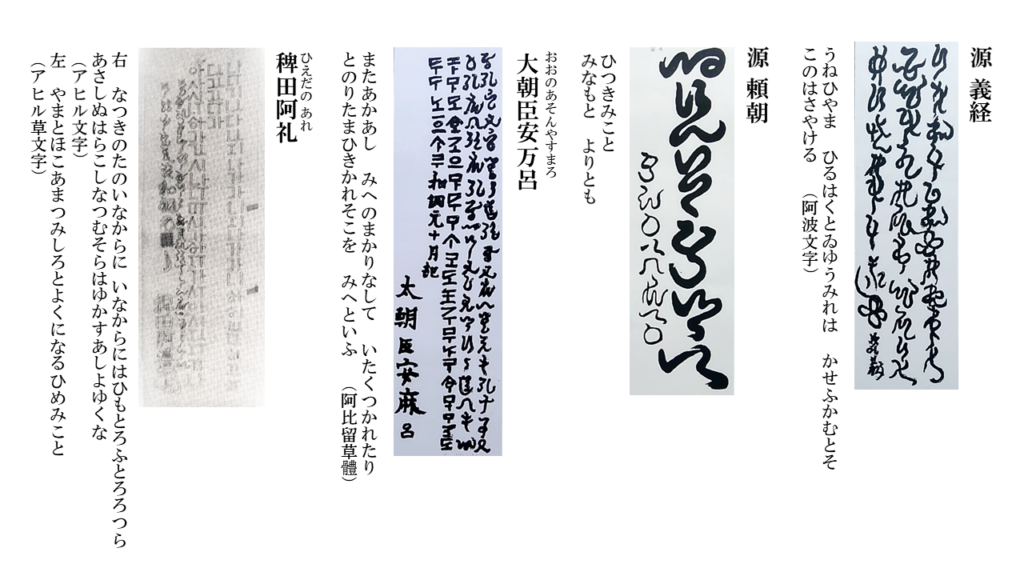

なお、これら「神代文字」と呼ばれる諸体系については、現代の歴史学・文字史研究において、その多くが江戸時代以降の創作である可能性が高いとする見解が一般的です。

しかしながら本稿でこれらを取り上げる目的は、それらの真偽を直ちに断定することではありません。

重要なことは、これらの体系がなぜ各地に伝承され、どのような共通構造を持って語られてきたのかという点です。

たとえ後世の成立であったとしても、そこに一定の規則性や体系性が見出されるのであれば、それ自体が文化史的検討対象となり得るからです。

ですから本稿では、神代文字を歴史的事実として主張するのではなく、日本列島における記号文化観を考察するための資料群として整理し、その特徴を観察することに主眼を置きます。

注目すべきことに神代文字には、文字の形状等に単一の体系が存在するわけではありません。

文献・伝承・研究資料などに現れる名称を列挙するだけでも、ホツマ文字、カタカムナ文字、阿比留文字、上津文字、化美津文字、豊国文字、出雲石窟文字、筑紫文字、対馬文字、日文草書など、多数の体系が確認できますが、それらは互いに形状的に大きく異なっています。

直線主体のもの、曲線主体のもの、点画的なもの、幾何学的配置を持つものなど、外見上の統一性はほとんど見られません。

この多様性だけを見るなら、これらを同一系統の文字文化として扱うことには慎重であるべきだという見方も成立します。

しかし一方で、形態とは別の次元に着目すると、別の特徴が浮かび上がります。

すなわち、これらの多くにおいて、音の配列が五十音的構造を前提として整理されているのです。

仮にこれらが後世の創作や模倣によって作られたものであるならば、本来それぞれが独立した体系を持っていても不思議ではありません。

ところが実際には、形状が互いに異なるにもかかわらず、音配列の枠組みが共通している例が複数確認されます。

この現象は、少なくとも二つの可能性を示唆します。

第一に、五十音的配列そのものが、各体系に先行して存在していた共通基盤であった可能性。

第二に、各地に存在した記号体系が、後の時代に音列体系へと整理される過程で、同一の配列原理に収斂した可能性です。

いずれの場合であっても、「配列原理の共有」という事実は、単なる偶然として片づけるには検討の余地が残ります。

さらに、この分布状況は言語史における方言分布とも類似した構造を示しています。すなわち、地域ごとに形態差が存在しつつ、基礎構造は共有されるという状態です。この類似は、これらの文字様体系が地域文化の中で独自に展開しながらも、共通の原型を持っていた可能性を想定させます。

もちろん、現存資料の多くが後世の写本や伝承に依存している以上、成立年代や実際の使用状況については慎重な検討が必要です。

しかし同時に、それらをすべて一括して非歴史的と断定することも、現段階では同様に慎重であるべきです。

なぜなら重要なことは、結論ではなく、検討対象としての価値にあるからです。

神代文字が持つ体系は、古代日本における記号文化や表記体系の可能性を考察する上で、無視することのできない資料群であるといえるからです。

では、こうした諸体系の存在は、歴史資料の記述とどのように対応するのでしょうか。

次章では、『古事記』序文に見える記録を手がかりに、この問題をさらに検討します。

【第4章】天武天皇の詔と『古事記』序文――史書編纂命令が示す記録文化

前章では、日本列島に伝えられてきた古代文字様体系を、資料群として整理しました。

本章では視点をさらに一歩進め、一次史料の記述そのものに立ち返り、古代日本における記録文化の存在可能性について検討します。

ここで検討の手がかりとなるのが、

・天武天皇の詔と、

・『古事記』序文に記された内容です。

両者は成立時期こそ異なるものの、相互に対応関係を持つ史料として読むことができます。

第1節 天武天皇の詔が示す問題意識

『日本書紀』によれば、天武天皇は諸氏族に伝わる系譜や伝承について、それぞれの家において内容が異なっている状況を憂慮し、記録の整理を命じられたとされています。

すなわち、当時すでに複数の伝承資料が存在しており、それらの間に異同が見られたという認識が前提となっています。

もし記録そのものが存在していなかったのであれば、「異同」を問題として認識すること自体が成立しません。

異同が生じるということは、比較対象となる複数の記録が存在していたことを意味します。

この詔の主眼は、新たに物語を創作することではなく、既存の伝承資料を整理統合することにあったと理解されます。

すなわち、ここで想定されている作業は創作ではなく編集です。

この点は、当時すでに何らかの形で記録が蓄積されていた可能性を示唆します。

第2節 『古事記』序文に見える史料の存在

『古事記』序文には、編纂の経緯として次のような趣旨の記述が見えます。

すなわち、

「帝紀および旧辞と呼ばれる記録群が存在していたが、

それらの内容には虚実が混在し、

整理されないまま伝わっていたため、

誤りを正し、後世に伝える必要があると判断された」

というものです。

ここで注目すべきは、「帝紀」「旧辞」という語の用法です。

これらは単なる口承伝承を指す語というよりも、一定のまとまりを持った資料群を指す語として用いられています。

とりわけ「紀」という語が使われている点は、記録形式を前提としていた可能性を想定させます。

さらに序文には、稗田阿礼という人物がこれらの内容を誦習していたことが記されています。

これは、記録資料と口誦伝承が併存していた状況を示すものと解釈できます。

すなわち、書かれた記録と、それを記憶し伝える人間とが、相補的な関係にあった可能性が考えられます。

第3節 二つの史料の照合

ここで、天武天皇の詔と『古事記』序文の記述を照合すると、共通する構図が浮かび上がります。

両者に共通しているのは、「既存資料が存在し、それが統一されていなかった」という認識です。

「詔」は、諸氏族の伝承記録に異同があることを問題視しています。

「序文」は、帝紀・旧辞に虚実が混在していることを問題視しています。

この対応関係は偶然の一致と見るよりも、同一の歴史的状況を別の側面から記録したものと理解するほうが自然です。

すなわち、当時の日本列島には、統一されていない複数の伝承資料が存在しており、それらを整理する必要があると認識されていたという状況です。

ここで注目すべきは、問題とされているのが「記録の存在」ではなく、「記録の不統一」である点です。

もし当時記録文化そのものが存在していなかったのであれば、本来問題となるのは記録の欠如であるはずです。

しかし史料が示しているのは、欠如ではなく「混在」です。

この差異は小さく見えて、本質的な意味を持ちます。

それはすなわち、当時すでに何らかの形で記録文化が存在していた可能性を示唆するからです。

第4節 史料的状況が示すもの

本章で確認した二つの史料は、いずれも古代日本において伝承資料が存在していたことを前提としています。天武天皇の詔はその整理を命じ、『古事記』序文はその整理の必要性を述べています。

この一致は、古代日本において記録文化が存在していた可能性を検討するうえで、看過することのできない史料的状況を示しています。

もちろん、これらの史料のみをもって当時の記録体系の具体的形態まで断定することはできません。しかし少なくとも、記録文化の存在可能性そのものを否定することは、史料の記述と整合しないことになります。

では、その記録はどのような形態をとっていたのでしょうか。

次章では、文字成立史の観点から、日本列島における表記体系の可能性を比較的視野の中で検討します。

【第5章】文字成立の普遍構造――比較文字史的視点からの検討

前章では、日本列島において複数の伝承資料が存在していた可能性を、一次史料の記述に基づいて検討しました。

本章では視野をさらに広げ、特定地域の問題としてではなく、文字という文化装置そのものがどのように成立するのかという、比較文字史的観点から考察を行います。

文字の成立については、世界各地の研究成果により、いくつかの共通した傾向が指摘されています。

その中でも特に重要なのは、文字体系が突然出現することはほとんどなく、一定の前段階を経て形成されるという点です。

現在確認されている古代文字体系――たとえばメソポタミアの楔形文字、エジプトのヒエログリフ、黄河流域の甲骨文字などを比較すると、いずれの場合も、その成立以前に次のような段階的過程が存在したと考えられています。

図像的表現

↓

象徴的記号

↓

記号の体系化

↓

音価の付与

↓

文字体系の成立

この過程に共通する特徴は、「意味を表す図形」から始まり、やがて「音を表す記号」へと機能が転換していく点にあります。

すなわち文字とは、

最初から言語を書き表すために設計されたものではなく、

むしろ象徴・記録・儀礼・分類などの目的で用いられていた記号体系が、

後に音声表記へと発展した結果として成立するものだと理解されています。

この観点は、文字史研究において広く共有されている基本認識です。

ここで注目すべきなのは、この成立モデルが特定文明に固有のものではなく、複数の文明圏に共通して確認される普遍的傾向であるという点です。

つまり、文字文化が生まれる条件が整えば、地域を問わず同様の発展過程が生じ得るということになります。

この事実は、次の帰結を導きます。

それは「特定地域に古代的記号体系が存在した可能性」を検討すること自体、決して特異な仮説にはならないということです。

むしろ文字成立史の一般原理に照らせば、そのような可能性を想定することのほうが自然な場合もあります。

したがって、日本列島においても、もし古代社会において祭祀・占術・分類・記録といった文化的営みが存在していたのであれば、それに伴って何らかの記号体系が形成されていた可能性を想定することは、比較文明史的にも妥当な検討対象となります。

ここで強調しておくべきことは、この議論は特定の結論を導くためのものではなく、検討の枠組みを整えるためのものであるという点です。

すなわち本章の目的は「古代日本に文字が存在した」と主張することではなく、「存在し得たかどうかを判断するための理論的基準」を確認することにあります。

文字の成立が普遍的構造を持つ以上、個別地域の事例を検討する際にも、その構造との整合性が重要な判断材料となります。

この視点に立つことで、特定地域の資料を孤立した特殊事例としてではなく、人類史的文脈の中で位置づけることが可能になります。

では、日本列島に伝えられている古代文字様体系は、この普遍的成立構造とどのような関係にあるのでしょうか。

次章では、世界各地の古代文字体系との比較を通じて、この問題をさらに具体的に検討していきます。

【第6章】世界古代文字との比較――成立過程と構造類型の照合

本章では、前章で確認した文字成立の普遍構造を踏まえ、世界各地に現存する古代文字体系との比較を通じて、日本列島に伝えられる古代文字様体系をどのように位置づけ得るのかを検討します。

ここでの目的は、特定の系統関係を結論づけることではなく、成立過程・構造・機能という三つの観点から比較可能な枠組みを整えることにあります。

第1節 比較対象の選定と方法

古代文字体系は世界各地に存在しますが、本章では成立過程の異なる代表例として、次の三系統を比較対象とします。

• メソポタミアの楔形文字

• エジプトのヒエログリフ

• 北欧のルーン文字

これらは成立時期・地域・用途が異なるにもかかわらず、いずれも体系的文字文化として確認されている例であり、文字成立の構造を検討する際の基準例として適しています。

比較は以下の三軸に基づいて行います。

① 成立契機(なぜ生まれたか)

② 構造原理(どのような仕組みか)

③ 機能範囲(何に使われたか)

この三点を統一基準として用いることで、個別文化の差異に左右されない比較が可能になります。

第2節 楔形文字――記録需要から生まれた体系

楔形文字は、紀元前3000年頃のメソポタミアにおいて成立したとされる最古級の文字体系の一つです。

初期形態は粘土板上の絵画的記号であり、主として物資管理や数量記録といった実務目的で用いられていました。

注目すべき点は、その成立が宗教や文学ではなく、行政的必要性に基づいていたことです。

記録需要の増大に伴い、図像は次第に簡略化され、抽象的な記号体系へと移行していきました。

さらにその後、記号に音価が付与され、語音を表記できる段階へと発展しています。

ここに見られるのは、

図像 → 記号 → 音価 → 文字

という典型的成立過程です。

第3節 ヒエログリフ――象徴と音の二重構造

エジプトのヒエログリフは、象形性を強く保持したまま体系化された文字の代表例です。

動物・人物・器物など具体的対象を描いた図像が基本単位となっており、それぞれが意味と音の両方を担う場合があります。

この文字体系の特徴は、

象徴機能と音声機能が同時に存在する点です。

つまり、文字が意味記号として使われる場合と、音節・子音を表す表音記号として使われる場合とが併存しています。

この構造は、文字が意味表現から音声表記へ移行する過程を内部に保持したまま発展した例といえます。

第4節 ルーン文字――音価先行型の体系

北欧のルーン文字は、紀元後2世紀頃に成立したと考えられる文字体系で、他の古代文字と比較すると成立時期が比較的新しい部類に入ります。

ルーン文字の特徴は、成立当初から音価体系として整備されている点です。

すなわち、象形段階をほとんど持たず、最初から音を表記する目的で設計された可能性が高いと考えられています。

この型は、先行する文字文化の影響下で新しい体系が設計される場合に見られる成立形態です。

すでに文字という概念が共有されている社会では、図像段階を経ずに音価体系が直接作られることがあります。

第5節 三類型比較から見える成立原理

以上の三例を比較すると、文字成立には少なくとも次の三類型が存在することが分かります。

| 類型 | 起点 | 代表例 |

|---|---|---|

| 図像起源型 | 意味表現 | ヒエログリフ |

| 記録起源型 | 数量・管理 | 楔形文字 |

| 音価設計型 | 音声表記 | ルーン文字 |

重要なことは、これら三類型が互いに排他的ではなく、むしろ連続的な発展段階を示しているという点です。

ある文明では図像段階が長く続き、別の文明では短期間で音価段階へ移行することもあります。

すなわち、文字成立の形態は単一ではなく、複数の成立経路が存在するということです。

第6節 比較から導かれる理論的含意

以上の比較から確認できる最も重要な点は、文字成立の形式が地域ごとに異なるにもかかわらず、成立原理そのものに共通性が見られるという事実です。

このことは、特定地域において独自の記号体系が形成されていた可能性を検討する際、

「他地域と異なるから不自然」

と判断することが適切ではないことを示しています。

むしろ比較文字史の観点からは、次のように言う方が正確です。

文字体系が存在するか否かを判断する際に重要なのは、

形の類似ではなく、

成立構造の整合性である。

第7節 本章の到達点

本章の比較検討によって確認されたのは、文字とは特定文明の特殊発明ではなく、人類文化に繰り返し出現する構造現象であるという点です。

この理解に立てば、日本列島において何らかの古代記号体系が存在していた可能性を検討することは、例外的仮説ではなく、普遍理論の射程内に収まる問題として扱うことができます。

では、日本列島に伝えられる古代文字様体系は、これらの成立類型のどこに位置づけられるのでしょうか。

次章では、それらの構造的特徴を分析し、世界文字史の枠組みの中での位置づけを試みます。

【第7章】日本列島の古代文字様体系の構造分析

前章では、世界各地の古代文字体系を比較することにより、文字成立には複数の経路と共通原理が存在することを確認しました。

本章ではその理論的枠組みを踏まえ、個別名称や伝承的評価はいったん置き、形態・配列・機能という三つの観点から、日本列島に伝えられている古代文字様体系を純粋に構造として分析します。

目的は、それらがどのような特性を備えているのかを記述的に整理し、比較可能な形で提示することにあります。

第1節 形態構造――図形的多様性

まず形態面に注目すると、日本列島に伝えられる古代文字様図形には、顕著な多様性が認められます。

資料に見られる図形群は、直線主体のもの、曲線主体のもの、点画的構成を持つもの、幾何学的配置を特徴とするものなど、視覚形式に統一性がありません。

このような形態的差異は、一般的には単一系統の文字体系として扱うことを慎重にさせる要因となります。

実際、文字史研究においては、形態が大きく異なる体系同士を同一起源とみなすには相応の根拠が必要とされます。

しかし同時に、形態差そのものは、地域差・時代差・用途差によって自然に生じ得る現象でもあります。

世界の文字史を見ても、同一系統の文字が地域ごとに異なる字形へ分化する例は少なくありません。

したがって、形状差の存在だけをもって系統関係の有無を判断することは、方法論上慎重である必要があります。

第2節 配列構造――音列体系との対応

形態とは別の次元として注目されるのが、配列構造です。

伝承資料として伝えられている複数の体系を比較すると、形状が互いに異なるにもかかわらず、音の並び方が一定の配列原理に基づいて整理されている例が確認されます。

ここで重要なのは、文字体系において配列構造は偶然に成立しにくい要素であるという点です。

文字の順序は教育・記録・辞書化などの実用的必要に基づいて定められるため、配列が共有される場合、そこには何らかの共通基盤が存在する可能性が生じます。

この現象は、少なくとも次の二つの解釈可能性を示します。

・ 配列原理が先行し、各体系がそれに基づいて作られた

・ 各体系が独立に成立した後、整理過程で共通配列に統合された

いずれの解釈が妥当であるかは個別検討を要しますが、いずれにせよ配列構造の一致は、単なる図形的類似よりも強い比較指標になります。

第3節 機能構造――使用目的の想定範囲

次に機能面を考察します。

古代文字様体系の用途として伝承上想定されているのは、祭祀、占術、呪符、記録、標識など多岐にわたります。

これらに共通するのは、日常文書の記述というよりも、特定場面で使用される象徴的記号としての性格です。

この点は文字成立史において広く見られる特徴と一致します。

多くの古代文字体系は、最初から文学や行政文書のために生まれたのではなく、儀礼・宗教・管理といった限定用途から発展しています。

したがって用途の限定性は未発達性を意味するものではなく、むしろ初期段階に典型的に見られる性質といえます。

第4節 三要素の総合評価

以上の観察を整理すると、日本列島の古代文字様体系には次の構造的特徴が認められます。

この三視点を統合的に整理すると、次のようになります。

| 分析軸 | 観察結果 |

|---|---|

| 形態 | 多様で統一的形状なし |

| 配列 | 共通原理を想定し得る一致例あり |

| 機能 | 儀礼・象徴用途中心 |

この組み合わせは、世界文字史に照らすと特異なものではありません。

むしろ、文字成立初期段階に見られる特徴と整合的です。

ここで重要なのは、この分析が特定の歴史的結論を導くためのものではなく、あくまで構造記述に基づく整理であるという点です。

本章の検討から直接導かれるのは、「存在していた」という断定ではありません。

「成立条件として矛盾は認められない」という判断にとどまります。

第5節 本章の到達点

本章の構造分析によって明らかになったのは、日本列島に伝えられている古代文字様体系が、文字成立史の一般原理と照合した場合、理論的に排除される性質のものではないという点です。

すなわち、

『これらの体系は、成立し得ないものではない。』

この一点が確認されたことに、本章の意義があります。

では、これらの体系は歴史的文脈の中でどのように理解されてきたのでしょうか。

次章では、近代以降の学説史を整理し、評価がどのように形成されてきたのかを検討します。

【第8章】近代学説史の形成過程――評価はいかに定まったか

前章では、日本列島に伝えられている古代文字様体系について、形態・配列・機能という三要素の観点から構造分析を行い、それらが文字成立史の一般原理と理論的に矛盾しないことを確認しました。

本章では視点を転じ、資料そのものではなく、それらに対する評価がどのように形成されてきたのかという、学説史的問題を検討します。

すなわち本章の対象は「文字様資料」ではなく、「それをどう理解してきたかという歴史」です。

第1節 近代以前の位置づけ

近世までの知識環境において、古代文字様図形は、現在のように真偽をめぐる学問的争点として扱われていたわけではありません。

多くの場合、それらは神代・古代・祭祀・呪符・象徴体系などと関連づけられ、宗教的・象徴的文脈の中で理解されていました。

この段階では、問題は「存在するか否か」ではなく、「どのような意味を持つか」に置かれていました。

言い換えれば、評価軸そのものが現代とは異なっていたといえます。

ここで重要なことは、対象そのものではなく、「評価の基準が後世になって変化した」という点です。

第2節 近代学問体系の導入

評価の枠組みが大きく変化するのは、近代学問体系の導入以降です。

近代歴史学・文献学・考古学が制度化されると、史料評価の基準は次第に次の三原則へ収斂していきました。

・ 同時代資料であること

・ 出土地が確定していること

・ 連続資料として確認できること

これらは実証研究において不可欠な条件であり、近代史学の発展に大きく寄与したといえます。

しかし同時に、この方法論は、

特定の種類の資料を扱うことには極めて強い一方、

伝承的資料や非制度的資料の評価に慎重にならざるを得ません。

なぜなら、方法論の適用範囲が限定されているからです。

したがって、ここで起きた変化は、資料の性質が変わったのではなく、「評価基準の側が変わった」と理解する必要があります。

第3節 否定説成立の論理構造

近代以降、古代文字様体系に対しては、否定的評価が主流となっています。

この評価形成には、主として次の三段階の論理が働いていました。

第一段階 現存資料の多くが近世写本である

第二段階 原本が確認できない

第三段階 ゆえに後世の創作である可能性が高い

この推論自体は、近代史料批判の原則に沿ったものであって、方法論として不合理なものではありません。

ただし注意すべき点があります。

それは、この論理が示しているのは

「真作である証明がない」

ということであって、

「存在しなかった証明がある」

ということではない、という点です。

この二つは似ているようで、論理的には異なる命題です。

第4節 評価固定化の過程

一度主流説が形成されると、学問体系はそれを前提として教育・研究・出版を行うようになります。

こうして一定期間が経過すると、次のような現象が生じます。

• 主流説が基準知識になる

• 異説は例外扱いになる

• 例外は検討対象から外れる

この過程は特定分野に固有の現象ではなく、科学史・思想史・学説史の各分野で繰り返し確認されている一般的現象です。

したがって、評価の固定化それ自体は、誤りを意味するものではありません。

むしろ学問が体系として安定するために自然に生じた構造といえます。

第5節 本章の到達点

本章で確認したのは、古代文字様体系に対する否定的評価が、特定の資料一件によって決定されたのではなく、近代学問方法論の成立とともに段階的に形成されたという点です。

この整理から導かれるのは、次の事実です。

→ 評価は資料の性質だけで決まるのではなく、

方法論の枠組みによっても決まる。

この点を踏まえるならば、ある対象が学説上否定されているという事実は、

その対象の実在性そのものではなく、現在採用されている評価基準との関係を示しているにすぎません。

ここで重要なことは、肯定か否定かという結論を急ぐことではなく、

どの基準で判断しているのかを自覚することです。

その自覚こそが、歴史理解の出発点となるからです。

【第9章】歴史学における証明とは何か――認識論的基準の検討

前章では、古代文字様体系に対する評価が、資料そのものの性質だけではなく、近代以降に成立した学問的方法論の枠組みによって形成されてきたことを確認しました。

本章ではその議論をさらに進め、「歴史学において何をもって証明とみなすのか」という認識論的問題を整理します。

ここで扱うのは特定の資料の真偽ではなく、真偽を判断する際に用いられる基準そのものです。

第1節 歴史学における証明の性質

自然科学において「証明」とは、再現可能な実験結果や数理的論証によって命題が確定されることを指します。

これに対し「歴史学」は、過去に起きた出来事を対象とする学問であり、同一条件を再現することができません。

したがって歴史学における証明とは、本質的に

残存資料に基づく最も整合的な説明

を意味します。

ここで重要なことは、歴史学の結論は「確定」ではなく、本質的に「暫定である」という点です。

新資料の出現や方法論の更新によって解釈が変わり得ることは、歴史学において例外ではなく常態です。

第2節 証明と未証明の区別

歴史的議論では、しばしば次の二つが混同されます。

・ 証明されていない

・ 存在しなかった

この二つは論理的に、まったく異なる命題です。

前者が示しているのは、単なる資料不足であり、

後者が示しているのは、存在否定です。

ですから、資料が不足している場合、論理的に導かれる結論は

判断の保留

であって、存在否定ではありません。

この区別は歴史研究において基本的な原則ですが、議論が一般化するとしばしば見失われます。

第3節 史料批判の方法と限界

近代歴史学は、史料の信頼性を検討するために精緻な方法を発展させてきました。代表的な基準には以下があります。

• 同時代性

• 原本性

• 伝来経路の確認

• 他史料との照合可能性

これらは歴史研究の精度を高めるうえで不可欠な指標です。

しかし同時に、これらの基準は

残存している資料にしか適用できない

という構造的制約を持っています。

したがって、現存資料が乏しい分野では、方法論上

「肯定証明が困難」であると同時に、

「否定証明も困難」

という状況が生じます。

第4節 否定命題の証明困難性

論理学の観点から見ると、「存在しないこと」を証明することは、「存在すること」を証明するよりもはるかに困難です。

ある対象の不存在を完全に証明するには、可能なすべての領域を完全に調査する必要があるからです。

しかし歴史研究においては、未発見資料・失われた資料・未調査地域が常に存在するため、この条件は原理的に満たされません。

このため歴史学においては通常、「現段階では確認されていない」という表現が用いられます。

これは学問的慎重さを示すものであり、否定断定を避けるための原則でもあります。

第5節 本章の到達点

本章の検討から導かれるのは次の整理です。

• 歴史学の証明は暫定的整合性の提示である

• 未証明は否定を意味しない

• 否定命題の確定には理論的限界がある

したがって、ある対象について

「存在しなかったと断定できるか」

を問うことは、

現在の資料状況と方法論の範囲でそう言えるか

という問いに置き換えられます。

ここで明らかになるのは、歴史的判断とは資料そのものだけでなく、

資料・方法論・論理基準の三者の関係によって成立するという点です。

第6節 方法論の問題

以上の整理を踏まえると、古代文字様体系をめぐる問題は、「資料の有無」の問題ではなく、

どの基準で評価しているのか

という方法論の問題として再定式化されます。

では、具体的にその基準を適用した場合、日本列島に伝えられている諸体系はどの位置に置かれるのでしょうか。

次章では、ここまで整えてきた理論枠組みを実際の資料群に適用し、検討を行います。

【第10章】理論枠組みの適用――資料群の再評価

前章では、歴史学における証明の性質と、その判断基準の構造を整理しました。

本章ではその理論枠組みを実際の資料群に適用し、日本列島に伝えられている古代文字様体系を、同一の基準のもとで検討します。

ここでの目的は、結論を提示することではありません。

重要なのは、どのような評価基準を適用したときに、どのような判断が導かれるのかという過程を明示することです。

第1節 評価基準の確認

まず、本章で用いる判断基準を再確認します。

前章で整理した通り、歴史資料の評価は主として次の四要素によって行われます。

• 同時代性

• 原本性

• 伝来経路の確定性

• 相互照合可能性

この四基準は、近代歴史学において広く採用されている基本的枠組みです。

したがって、本章では特定の立場に依拠するのではなく、現在一般的に共有されている方法論をそのまま適用します。

第2節 現存資料の状況整理

日本列島に伝えられている古代文字様体系の資料状況を整理すると、次の特徴が確認されます。

• 多くが近世以降の写本である

• 原本とされる資料の実物が確認されていない例が多い

• 出土地・成立年代が確定していない場合が多い

• 地域的に分散して伝承されている

これらの条件を、前節の四基準に照らして評価すると、少なくとも次の判断が成立します。

近代史料批判の基準においては、一次史料としての確証度は高くない。

この結論自体は、方法論に照らして妥当です。

第3節 導かれる結論の範囲

しかしここで重要なのは、上記の評価から論理的に導かれる結論の範囲です。

四基準に照らして確証度が低い場合、学問的に導かれる判断は、

真作と断定できない

であって、

存在しなかったと断定できる

ではありません。

この区別は、前章で確認した認識論的原則に基づくものです。

すなわち、史料批判の方法は

「真作証明の基準」であって、

「不存在証明の装置」ではないという点です。

第4節 評価結果の正確な言い換え

以上を踏まえると、古代文字様体系に対する現在の学説状況は、より厳密には次のように表現されます。

現存資料の状態からは、古代起源を証明することはできない

この命題は、しばしば次の形に短縮されます。

古代起源ではない

しかし両者は論理的に同一ではありません。

前者は証明不能性を述べており、後者は存在否定を述べています。

学説史を振り返ると、この二つが混同されたまま流通している例が少なくないことが確認されます。

第5節 方法論適用の到達点

本章の検討によって明らかになるのは次の点です。

• 近代史学の方法論を適用すると、確証度は高くない

• しかし同方法論は不存在の断定までは導かない

したがって、現時点で最も方法論的に正確な位置づけは

判断保留領域に属する資料群

ということになります。

この結論は肯定でも否定でもありません。

むしろ、方法論に忠実であろうとした結果として導かれる中立的位置づけです。

第6節 本章の意義

本章の意義は、古代文字様体系の真偽を決定することではなく、

学問的基準を適用した場合、どこまで言えるのか

という範囲を明確にした点にあります。

この整理によって、議論は次の段階へ進みます。

すなわち、

判断保留領域に属する資料をどのように扱うべきか

という問題です。

第7節 次章への接続

歴史研究において、確証資料だけが研究対象となるわけではありません。

むしろ未確定資料の分析こそ、新たな知見を生む契機となる場合があります。

では、確証度が限定された資料群を扱う際には、どのような研究態度が求められるのでしょうか。

次章では、未確定資料の学術的取り扱い原則について検討します。

【第11章】未確定資料の扱い方――研究方法論の補助原則

前章で確認したのは、現代の史料批判に照らしたときの「結論の射程」です。

本章では一歩進め、射程が限定された資料を研究対象として扱う際の「作法」を整理していきます。

ここで扱うのは真偽ではなく、未確定領域を学術的に扱うための手続きです。

ここで問題とするのは、

確定していない資料を、どのような態度で扱うべきか

という研究姿勢そのものです。

第1節 未確定資料は研究対象になり得るか

学術研究において、確証のある資料のみを扱うべきだとする考え方は一見合理的に見えます。

しかし実際の研究史を振り返ると、多くの重要な発見は、当初は真偽未定とされていた資料の再検討から生まれています。

考古学・文献学・言語学などの分野では、資料の真正性が確定する以前に、その構造や内容が分析対象となる例は少なくありません。

なぜなら、資料の真偽が未確定であっても、そこに現れている構造・体系・概念は、独立した研究対象になり得るからです。

したがって、

未確定であること自体は、研究対象からの除外理由にはならない

という原則が導かれます。

第2節 分析対象と歴史事実の区別

未確定資料を扱う際に最も重要なのは、次の二つを明確に区別することです。

• 資料の構造を分析すること

• 資料内容を歴史事実とみなすこと

前者は学術的分析であり、後者は歴史的断定です。

両者はまったく異なる行為です。

たとえば、ある資料に体系的な記号列が存在することを指摘することは、資料の真偽とは無関係に成立します。

しかし、その資料が古代に実在した体系を示すと断定するためには、別種の証拠が必要になります。

この区別を保持することによって、研究は

断定に陥らず、同時に検討を停止しない

という状態を保つことができます。

第3節 仮説の役割

未確定領域を扱う研究では、仮説の位置づけが重要になります。

仮説とは結論ではなく、

検討可能性を開くための作業仮定

です。

仮説を提示することは主張ではなく、問いの設定です。

むしろ仮説が存在しない場合、研究は進展しません。

学問史を振り返れば、新しい視点の多くは、当初は仮説として提示され、検証と修正を経て受け入れられてきました。

この意味で、仮説とは学問の例外ではなく、むしろ通常の運動形式です。

第4節 排除と保留の違い

未確定資料に対する態度には、大きく分けて二つの型があります。

• 排除する態度

• 保留する態度

排除は議論を終わらせます。

保留は議論を継続させます。

学術研究において重要なのは、結論の早さではなく検討の持続性です。

したがって、方法論的に適切なのは後者です。

この原則は特定分野に固有のものではなく、科学史・思想史・言語史など多くの領域に共通して見られます。

第5節 本章の到達点

以上の検討から導かれるのは、未確定資料を扱う際の基本原則です。

• 未確定性は研究除外理由にならない

• 分析と断定は区別されるべきである

• 仮説は研究の出発点である

• 排除より保留が方法論的に適切である

これらを総合すると、未確定資料に対する最も妥当な学術的態度は次のように定式化できます。

断定せず、無視せず、構造を検討する

第6節 次章への接続

ここまでの章で、次の三点が整理されました。

• 文字成立の一般原理

• 日本列島資料の構造特性

• 学術的評価基準

これらを踏まえると、議論は最終段階へ入ります。

すなわち、

以上の条件を総合したとき、何が言えるのか

という問題です。

次章では、これまで積み上げてきた理論・資料・方法論を統合し、本稿全体の到達点を整理します。

【第12章】総合結論――可能性の範囲と歴史的判断

本稿ではここまで、日本列島に伝えられている古代文字様体系をめぐる問題について、段階的に検討を進めてきました。

個別資料の検討に入る前に、まず理論的条件を整理し、次に史料状況を確認し、さらに学説史と方法論を検討するという手順をとったのは、結論を先に置かず、判断可能な範囲そのものを明確にするためです。

本章では、これまでの各章で得られた知見を統合し、現段階で到達可能な結論の範囲を整理します。

第1節 理論条件の整理

まず、文字成立の一般原理から確認されたのは次の点でした。

• 文字体系は突然成立するものではない

• 記号体系段階を経るのが一般的である

• 儀礼・分類・記録などの用途が前段階となる例が多い

この比較文字史的事実は、「特定地域における記号体系の存在」の可能性を検討すること自体が、決して特殊な仮説ではないことを示しています。

したがって理論的観点から言えば、

日本列島に文字前段階体系が存在した可能性は排除できない

という判断が導かれます。

第2節 史料状況の整理

次に、現存資料の状態を方法論的基準に照らして整理した結果、次の点が確認されました。

• 現存資料の多くは後世写本である

• 原本が確認されていない例が多い

• 成立年代が確定しない

この条件から導かれる結論は、

古代起源を証明することはできない

という一点です。

しかし同時に、方法論の性質上、

古代起源でなかったと証明することもできない

ことも確認されました。

第3節 構造分析の結果

個別資料の形態・配列・機能を構造的に観察した結果、次の特徴が認められました。

• 形態は多様で統一性がない

• 配列原理には共通性が見られる例がある

• 用途は儀礼的・象徴的性格を持つ

この組み合わせは、世界の文字成立初期段階に見られる特徴と矛盾しません。

ここから導かれる判断は、

構造的には成立不可能とは言えない

という点です。

第4節 学説史的整理

さらに、近代以降の評価史を検討した結果、否定説が主流となった背景には、

• 近代史料批判法の成立

• 実証主義的方法の普及

• 教育体系による定説化

といった段階的過程が存在していたことが確認されました。

この事実が示しているのは、評価とは資料の性質のみで決まるのではなく、

方法論の枠組みによっても規定される

という点です。

第5節 統合判断

以上の整理を統合すると、現段階で到達可能な最も厳密な判断は次の形になります。

日本列島に古代文字体系が存在したと証明することはできない。

同時に、存在しなかったと断定することもできない。

そしてさらに重要なのは次の一点です。

理論・構造・比較のいずれの観点からも、成立可能性自体は否定されない。

この三条件が同時に満たされる場合、学術的に最も妥当な位置づけは

「可能性を保持した未確定領域」

である、という点です。

第6節 本稿の到達点

本稿の目的は、古代文字の存在を断定することではありませんでした。

目指してきたのは、

どこまでが言えて、どこからが言えないのか

という境界線を明確にすることです。

その境界を整理した結果、現在の到達点は次の一文に要約できます。

問題は結論ではなく、検討可能性である。

歴史研究において重要なのは、断定の早さではなく、問いの持続です。

問いが開かれている限り、研究対象は生き続けます。

第7節 最終章への接続

ここまでの検討により、日本列島の古代文字様体系は、

• 断定肯定できない

• 断定否定もできない

• しかし理論的には成立可能である

という位置にあることが明らかになりました。

では、このような対象を、私たちは歴史認識の中でどのように位置づけるべきなのでしょうか。

最終章では、本稿全体を踏まえ、

未確定領域と向き合う知の姿勢

について考察します。

【終章】結論ではなく問いへ――歴史認識の作法

本稿では、日本列島に古代文字体系が存在した可能性について、理論・史料・比較・方法論の各側面から検討を行ってきました。

その過程で明らかになったのは、特定の結論そのものではなく、結論が判断可能な範囲でした。

しかしここで、本稿の出発点に立ち返る必要があります。

本稿が最初に提示した問題は、単なる存在の有無ではありませんでした。

それは次の問いです。

日本語の音列体系は、どのような過程で成立したのか。

第1節 出発点の再確認

本稿の出発点は、日本語の五十音構造という事実でした。

日本語の音声体系は実際にははるかに多様であるにもかかわらず、伝統的整理形式は整然とした配列を持っています。

この現象を説明する仮説として提示されたのが、

音列配列が文字以前に成立していた可能性

でした。

さらにその形成過程として想定されたのが、

占術・祭祀・分類に用いられた記号体系

です。

第2節 仮説の説明力

仮説の価値は、真偽が確定しているかではなく、

どれだけ多くの現象を説明できるか

によって測られます。

この観点から見ると、本稿で提示したモデルは次の点を一つの枠組みで説明できます。

• 五十音の配列性

• 記号体系の存在伝承

• 多様な文字様図形の分布

• 配列一致と形態差の共存

これらは個別には無関係に見える現象ですが、

先行する配列原理が存在した

という仮説を置くことで、相互に関連づけて理解できるようになります。

この説明可能性こそが、本稿の中心的到達点です。

第3節 否定不能性ではなく説明可能性

ここで強調しておくべきことがあります。

本稿の意義は、

否定できないことを示した

点だけにあるのではありません。

より重要なことは、

一定の現象群を整合的に説明できる枠組みを提示した

という点です。

学問において仮説が採用される条件は、「証明されたこと」ではなく、

• 既存理論より説明力が高い

• 矛盾が少ない

• 新しい問いを生む

という三条件を満たすことです。

本稿の提示した視点は、少なくとも第三条件を満たしています。

すなわち、

新たな検討課題を可視化する

という役割です。

第4節 歴史研究における最終結論とは何か

歴史学において最終結論とは、断定ではありません。

むしろ次の段階へ進むための整理です。

本稿が到達した位置は、次のように要約できます。

古代文字体系の存在は証明されていない。

しかし存在可能性は理論的にも構造的にも否定されない。

さらに、その可能性を前提とすることで説明可能になる現象群が存在する。

この三点が同時に成立する場合、学術的に最も妥当な態度は、

仮説を保持したまま検討を継続すること

です。

第5節 問いを閉じないという態度

知の歴史を振り返ると、学問が停滞するのは誤った仮説が出たときではありません。

問いそのものが閉じられたときです。

逆に学問が進展するのは、次の状態が維持されているときです。

結論は保留され、問いは開かれている。

この意味において、本稿の結論は断定ではありません。

むしろその逆です。

問いは、まだ終わっていない、

というものです。

結語

神代文字の問題は、単なる文字史の一論点ではありません。

それは、

私たちはどのように過去を理解するのか

という、歴史認識そのものに関わる問題です。

本稿の試みは、その問いに対してひとつの姿勢を示すことでした。

断定せず、排除せず、可能性を測る。

その態度こそが、未確定領域に向き合うための知の作法です。

歴史とは、答えを固定する営みではありません。

問いを持ち続ける営みです。

そして問いが残るかぎり、歴史は生き続けるのです。